La formazione degli psicoanalisti

Dott. Egidio T. Errico • 30 luglio 2020

La formazione degli psicoanalisti

Vorrei mettere a confronto le diverse modalità della formazione degli psicoanalisti, in particolare tra le Scuole psicoanalitiche "classiche" e quelle invece ad orientamento lacaniano, al fine di dare un aiuto ai giovani colleghi che desiderano diventare psicoanalisti a potersi orientare con maggiore consapevolezza nella scelta del percorso formativo da intraprendere.

Nelle Associazioni Psicoanalitiche classiche, quelle per intenderci che si riconoscono nei principi e nei canoni stabiliti dalla International Psychoanalytic Association (IPA), la formazione degli psicoanalisti

deve seguire un percorso ben definito, rigorosamente tracciato da norme precise e da tutta una serie di parametri che ne scandiscano tappe, frequenza partecipativa e durata, norme che valgono ovviamente nella stessa misura, e senza eccezioni, per tutti indistintamente, come, se non di più, di una qualsiasi scuola che affidi ad una ferrea disciplina la garanzia del rigore di studio e di apprendimento preteso dai suoi allievi..

Il tragitto formativo è dunque istituzionalmente predefinito e rigidamente standardizzato. Esso si compone di tre assi di percorso, ciascuno dei quali altrettanto rigidamente normato, e che devono compiersi per lo più contemporaneamente, avere una durata minima che vale per tutti allo stesso modo e rispettare tutta una serie di condizioni formali, come le incompatibilità tra le diverse figure formative (analista, supervisori, docenti, monte ore, frequenza ecc.:

1) l'asse dell' analisi cosiddetta didattica, una vera e propria analisi personale che deve però rispondere a precisi criteri: a) essere svolta solo con un analista, cosiddetto "didatta", scelto tra una rosa di analisti abilitati e designati dall'Istituto; b) avere una frequenza di sedute settimanali prestabilite e generalmente, a seconda dei diversi Istituti, non inferiori alle tre o quattro a settimana; c) durare un certo numero di anni, anche questo prestabilito dai vari Istituti, ma che in genere è di almeno quattro;

2) l'asse delle supervisioni, anche queste rigidamente normate in tutti i loro aspetti di numero, durata, frequenza e addirittura di sedute che il paziente portato in supervisione deve fare con l'allievo in supervisione;

3) l'asse del cosiddetto training

, vale a dire la partecipazione ad un corso teorico-clinico di insegnamento dei vari aspetti della cultura psicoanalitica in genere, del pensiero di Freud e dei suoi seguaci, degli orientamenti psicoanalitici più rappresentativi, della teoria e della tecnica psicoanalitica,

eccetera, anche questo rigorosamente definito da orari, frequenze, e per la durata per lo più di almeno quattro anni. Il training generalmente è variamente affiancato, e integrato, a seconda dei diversi Istituti, da esperienze di tirocinio annuale presso Servizi pubblici di Salute mentale o affini, dalla partecipazione a gruppi cosiddetti "esperienziali", da eventuali seminari di approfondimento, nonché dalla partecipazione -per lo più obbligatoria- a convegni, giornate di studio o altre iniziative scientifiche organizzate dalle diverse Associazioni cui l'Istituto formativo fa riferimento, e da eventuali altri eventi ancora, a seconda dei vari Istituti. Il tutto al fine di favorire nell'allievo la costruzione di quel sapere sulla psicoanalisi che ogni futuro psicoanalista dovrebbe possedere e padroneggiare.

In Italia, e solo in Italia, inoltre, essendo tutti gli Istituti di formazione per psicoanalisti diventati ormai anche Istituti legalmente riconosciuti dal Ministero della Università e Ricerca (MIUR) come Scuole di specializzazione per l'esercizio della psicoterapia - cioè idonee a rilasciare quel titolo di Specialista in psicoterapia che Italia è obbligatorio aver conseguito per praticare la psicoterapia- alle norme già previste dall'Istituto, si aggiungono quelle ulteriormente richieste dal MIUR: ulteriori materie di insegnamento, ulteriori ore di tirocinio annuale, ulteriori regole di partecipazione ai tirocini, ulteriori requisiti per i docenti, eccetera.

Tutto questo insieme di norme e di standard formativi deve in più integrarsi anche anche con una serie di norme di incompatibilità tra le diverse figure formative e le diverse esperienze dell'allievo: incompatibilità che sono stabilite proprio al fine di garantire i massimi livelli di "purezza" della formazione

del candidato, e di evitare quindi possibili, inaccettabili, contaminazioni tra i diversi momenti formativi. In altre parole, un'attenzione maniacale a "proteggere" l'allievo, come se fosse un bambino, dal "trauma" che gli deriverebbe dallo scoprire, e dal dover sopportare, che, per esempio, il proprio analista può, in altri momenti, essere anche un suo insegnante.

Ragion per cui in genere viene stabilito, più o meno da tutti gli Istituti di formazione psicoanalitica, e tranne piccole variazioni tra Istituto e Istituto, che:

-l'analista di un allievo non può esserne anche il docente;

-l'analista di un allievo non può esserne neanche il supervisore, non solo durante l'intero corso dell'analisi, il che potrebbe al limite avere pure una sua logico, ma, in molti casi, neanche dopo che l'analisi si sia conclusa;

-il supervisore non può essere anche relatore della tesi di specializzazione dello stesso allievo;

-il momento della analisi deve essere rigidamente separato dal momento della supervisione (le due esperienze non si possono "contaminare" tra loro);

-l'esperienza dell'analisi, quella della supervisione e quella dell'insegnamento devono essere altrettanto distinte tra di loro e le figure dell'analista, del supervisore, del docente e del tutor di classe (dove previsto) o individuale (dove previsto) non possono mai coincidere per lo stesso allievo.

Spesso diventa un vero rompicapo evitare che uno stesso psicoanalista dell'Istituto di training si ritrovi a ricoprire incarichi che poi, a norma di regolamento, risultino tra di loro incompatibili, anche perché, essendo la mole di incarichi possibili, superiore al numero dei docenti disponibili, il rischio di incompatibilità è sempre molto alto.

La necessità di garantire la supposta "purezza" dei singoli momenti formativi in maniera che non si contaminino tra di loro, facendone, di ciascuno, una sorta di "compartimento stagno", richiede, da parte degli Organi societari preposti, un continuo lavoro di verifica, adeguamento, controllo e monitoraggio del funzionamento, del rispetto e dell'efficacia degli standard formativi prestabiliti, con un dispendio enorme di tempo e di energie.

Di conseguenza, negli Istituti di formazione per psicoanalisti organizzati secondo gli standard e i criteri descritti, finisce per instaurarsi, nella vita societaria, un funzionamento sempre più ossessivamente concentrato sugli aspetti formali, sulle regole, sulla ottimizzazione continua degli standard formativi, più che sui contenuti di sapere, in quanto ci si convince sempre più che la corretta formazione di uno psicoanalista possa essere garantita più dagli aspetti formali che da quelli di contenuto,

e cioè, per dirla in altro modo, più dalle regole regolative che da quelle costitutive.

Dal momento però che quello di standard è un concetto puramente teorico - e immaginario - in quanto, come l'esperienza dimostra, la sua applicazione pratica lascia sempre fuori qualcosa, esso presenterà sempre una falla, un "cavicchio", attraverso il quale passerà comunque quell'elemento di impurità che lo standard avrebbe avuto la pretesa di impedire. E dunque, di qui, il via a ulteriori aggiustamenti e perfezionamenti di quello standard che ha dimostrato la sua debolezza, perfezionato il quale ne eccone pronto pronto un altro a mostrare il suo limite o la sua imperfezione, ripetendosi così all'infinito il lavoro della continua messa appunto di norme e regolamenti.

Questo modo di concepire la corretta formazione degli analisti, lungi evidentemente dal garantire molto sul piano formativo, affidato com'è a standard di ordine quantitativo, è nella mia percezione piuttosto un sintomo: il sintomo di quella malattia che si chiama la malattia della Idealità. Le Società Psicoanalitiche che si riconoscono nell'IPA ne sono a mio avviso, e per esperienza personale, profondamente affette, in quanto il sintomo dell'Idealità è fortemente sostenuto dall'idea di essere le dirette discendenti del Padre Freud che le ha fondate suggerendone i principi, tanto è vero che si sono sempre considerate le depositarie uniche del Sapere psicoanalitico così come direttamente trasmesso da Freud, e dunque le sole depositarie del Canone formativo ideale. Non a caso, si sono sempre definite "freudiane ortodosse": è stato proprio questo il motivo per cui, un po' di anni fa, fu radiato, da una di queste chiese ortodosse del freudismo, un certo dottor Jacques Lacan, che ortodosso non riusciva proprio ad essere. Lacan infatti si manifestò come un eretico sovversivo, nel proporre la necessità di un provvidenziale ritorno a Freud, visto che, paradossalmente, proprio l'ossessione per l'ortodossia, come sempre accade, di fatto finisce per irrigidire, più che per correttamente incarnare e trasmettere, lo spirito e il senso delle posizioni di pensiero che pure quell'ortodossia pensa di garantire.

Le istituzioni formative e di scuola che funzionano secondo i principi dell'idealità e dell'ortodossia dimostrano a ben vedere che la struttura che le costituisce è essenzialmente paranoica: tutto ciò che emerge come posizione divergente, novità o eccezione alla regola è vissuto come in senso persecutorio, in minaccia alla purezza dell'ideologia a cui ci si ispira, e quindi da rigettare e bollare come eresia.

Questa ossessione per l'ortodossia, e per la continua messa a punto degli standard formativi, non ha niente a che vedere con Freud, non è lui ad aver raccomandato tali rigidità. Freud si è limitato piuttosto a raccomandare quanto fosse importante che chi volesse fare il mestiere di analista si sottoponesse ad un'analisi personale e di guardarsi da quelli che invece si improvvisavano come analisti, che definì selvaggi.

Furono invece i cosiddetti Psicologi dell'Io che, in Nord America, a partire dagli anni cinquanta, e in particolare dal lavoro del 1951 di K. R. Eissler intitolato L'effetto della struttura dell'Io sulla tecnica psicoanalitica

e che tratta dei corretti parametri della psicoanalisi, che cominciarono a richiamare sempre di più l'attenzione per gli standard e per gli aspetti formali, ma non solo relativi alla corretta formazione degli psicoanalisti, quanto e soprattutto finalizzati a garantire la purezza della psicoanalisi

in quanto cura, ossia a separare l'oro puro della psicoanalisi

dal

bronzo della psicoterapia,

anche in questo caso prelevando una raccomandazione di Freud per farne un principio ideologico assoluto che potesse essere garantito mediante una serie di parametri rigidissimi e puramente formali (numero di sedute, uso o meno del lettino, precisi criteri di setting, ecc.).

E' chiaro che i criteri che presiedono alla supposta purezza

della psicoanalisi in quanto cura siano ormai del tutto sovrapponibili, nella loro rigidità e nell'ossessione per gli aspetti formali, ai criteri che presiedono alla purezza

della formazione degli psicoanalisti! Solo se si rispettano tali parametri si è nella psicoanalisi pura, tanto come cura, tanto come formazione.

Sarà Lacan, l'eretico, lo "scomunicato", a liberare gli analisti che lo hanno seguito - oggi ben più di coloro che sono rimasti fedeli alla ortodossia - da queste illusioni idealizzanti, che portano il paziente - e anche il futuro analista - soltanto ad una sorta di "ortopedizzazione" idealizzata degli assetti di funzionamento dell'Io e non al ricongiungimento con la singolarità della propria posizione soggettiva nei confronti dell'inconscio e del desiderio, così come operano in ciascuno, al di là di ogni standardizzazione preventiva.

Lacan, rifacendosi pienamente a Freud è stato chiaro su questo: non è l'Io con le sue funzioni, ma il soggetto con il proprio desiderio, il vero "oggetto" della psicoanalisi , in quanto è da lì, dal proprio desiderio rimosso, e "dimenticato", e non dall'Io, che l'essere umano parla e soffre.

Gli analisti, invece - imboccando di conseguenza la strada della deriva da Freud, e non quella del solco da lui tracciato -, hanno erroneamente visto nel famoso enunciato di Freud: " Wo Es war, soll Ich werden" la raccomandazione a lavorare sull'Io, come apparato, e dunque a lavorare sulle sue funzioni e sull'insieme dei suoi meccanismi di difesa, oggettivandolo come "organo da curare" per potenziarne le funzioni, come infatti vediamo attraverso le "tecniche" dei sostenitori della Ego psychology, e attraverso quelle dei cosiddetti post-freudiani, i quali, continuando in questa direzione, si sono progressivamente spinti fino al limite delle psicoterapie cognitiviste, e finanche delle cosiddette neuroscienze, cioè fino a quanto di più lontano ci sia dalla psicoanalisi di Freud.

In altre parole, la psicoanalisi dei post-freudiani si è andata sempre più configurando come un insieme di tecniche finalizzate a rafforzare l'Io del paziente, piuttosto che analizzarne l'inconscio

come luogo del desiderio rimosso e delle pulsioni

irrapresentabili.

Lacan si oppone invece, come si sa, a questa deriva e restituisce la frase al suo vero significato: nota che Freud omette a Ich l'articolo, non parla cioè dell'Io, come istanza o come funzione, ma di Io come soggetto. Freud non dice: "soll das Ich werden", ma: "soll Ich werden", non dice: "dove era Es deve diventare l'Io", ma dice: "dove era l'Es devo diventare Io". Il che cambia tutta la prospettiva del lavoro analitico: in quanto analisti non dobbiamo lavorare affinché l'Io si sostituisca all'Es , ma affinché Io mi possa soggettivare sul mio Es, sulle mie pulsioni , in particolare sulla pulsione di morte , facendovi i conti alla men peggio, in quanto soggetto e non in quanto un io. Questa è l'analisi freudiana, dalla quale le correnti post freudiane si sono sempre più allontanate, e alla quale noi, in quanto analisti che si ispirano a Freud, dobbiamo invece ritornare.

Lacan inizia così, proprio dalla "scomunica" subita, il percorso del suo ritorno a Freud.

Se teniamo presente la diffusione a livello mondiale del movimento di psicoanalisti che si è costituito intorno a lui e al suo insegnamento, non possiamo certo dire che Lacan non sia stato creduto, tant'è che è stato infatti riconosciuto come il grande psicoanalista del " ritorno a Freud ".

Conseguentemente, anche il percorso formativo degli analisti che vogliono esercitare la loro pratica all'interno del cosiddetto Campo freudiano - il campo cioè di quella pratica analitica indicata da Lacan come la psicoanalisi del soggetto dell'inconscio e che Freud ci ha consegnato attraverso la corretta lettura della frase "Wo Es war, soll Ich werden"- è allora radicalmente diverso da quello stabilito dall'IPA.

La formazione degli psicoanalisti lacaniani - o di coloro che comunque riconoscono nell'insegnamento di Lacan la direzione corretta per ritrovare la psicoanalisi che Freud ci ha trasmesso, in quanto psicoanalisi dell'inconscio e non dell'Io - non può dunque né mirare al rafforzamento in un "Io psicoanalitico", né porsi l'obiettivo di favorire una "identità" psicoanalitica conforme alle aspettative della Scuola in questione e tale da permettere a coloro che l'abbiamo frequentata di riconoscersi attraverso il "titolo" di cui si viene investiti.

La formazione dello psicoanalista lacaniano, piuttosto, procede, possiamo dire, per "via di togliere": passa inevitabilmente attraverso la messa in discussione di qualsiasi sapere universitario in cui ci si possa più o meno identificare, e significa non promuoversi come un soggetto "istituzionalizzato", ma, al contrario, potersi consentire quel procedimento di messa in discussione di sé e di disidentificazione dal sapere che ci si attribuisce e dalle istituzioni in cui si aderisce, - processo che Lacan chiama di di "destituzione soggettiva" - dal momento che la materia di cui si tratta è l'inconscio, vale a dire ciò che, per definizione, manca e sfugge a qualsiasi pretesa conoscitiva, a qualsiasi pretesa di competenza, prestabilite, ma che, al contrario, richiede la possibilità, per l'analista che voglia interessarsene, di sostenersi come "soggetto di non sapere", come soggetto vuoto, come soggetto scarto, solo supposto nel suo sapere e in grado di lasciarsi sussistere, nell'orizzonte del transfert, come un mero significante ("un significante qualunque", lo definirà Lacan). A questo deve mirare la formazione dello psicoanalista lacaniano, soprattutto attraverso la sua analisi personale. Lo psicoanalista lacaniano è colui che deve saper vacillare nelle proprie certezze di sapere e identitarie, saperle opportunamente mettere da parte, pur sapendo costituire, proprio su tale destabilizzazione, la stabilità della sua posizione di analista, la capacità di tenere - e con rigore - la barra della direzione della cura, vale a dire i cardini della sua prassi, cardini che sono etici dunque, e non di sapere. Per Lacan non è l'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche alla base della formazione di un analista vero, ma la possibilità di costituirsi come soggetto etico. Che significa? Significa essere un soggetto che si sostiene sul proprio desiderio, su quello che Lacan chiama perciò il desiderio dell'analista, che è il desiderio di accogliere e far spazio all'inconscio del paziente, affinché sia lui a trovare la propria via d'uscita dalla sofferenza che lo attanaglia, e non l'analista a indicargliela, quindi un desiderio, quello dell'analista, che è più forte del desiderio di guarire (quello del medico), del desiderio di educare (quello del pedagogo), del desiderio di insegnare (quello del maestro).

Di conseguenza, l'analisi dello psicoanalista lacaniano della Scuola, pur nel rigore di analisi dell'inconscio, non è affidata a regole minuziose e standardizzate uguali per tutti e stabilite "dall'alto", ma ad una esperienza soggettiva di percorso che rispetta, accoglie e riconosce i tempi e i modi di portarla avanti di ciascuno, di uno per uno, a patto che sia posta al centro del percorso formativo nella Scuola, in quanto: " non si diventa analisti se non attraverso la propria analisi condotta fino in fondo".

E qui " propria analisi " significa davvero propria analisi: l'analisi che ognuno si "merita" in termini di frequenza e durata e non l'analisi con tempi e modi stabiliti dalle gerarchie istituzionali. Propria analisi non significa però, in nessun caso, arbitrarietà e improvvisazione secondo le opportunità e le convenienze personali e secondo il principio che "ognuno fa come gli pare". Propria analisi significa essere nell'unica esperienza analitica possibile: quella sostenuta dal proprio desiderio, desiderio che non può che muovere da dove si soffre e che è di per sé l'unico garante di quell'etica soggettiva che può fare del proprio percorso formativo in percorso "rigoroso", sia pure non standardizzato.

Quello che si richiede, dunque, non è la subordinazione a standard rigidamente prestabiliti, ma che l'analizzando, detto ora analizzante

in quanto è lui che in effetti lavora sul proprio inconscio, riesca a dimostrare, e a convincere, attraverso una procedura particolare e impegnativa detta passe

- che è una procedura di testimonianza pubblicamente resa ai colleghi, soprattutto a quelli che stanno più indietro, e non a coloro che stanno più avanti - del perché egli si possa ora dichiarare analista, perché cioè dalla posizione di analizzante può dire di essere passato a quella di analista.

Un percorso formativo dunque che -riprendendo il titolo dell'articolo scritto sull'argomento da Romildo Do Rego Barros (La Psicoanalisi n. 35 , 2004) è sì " senza standard, ma non senza principi ".

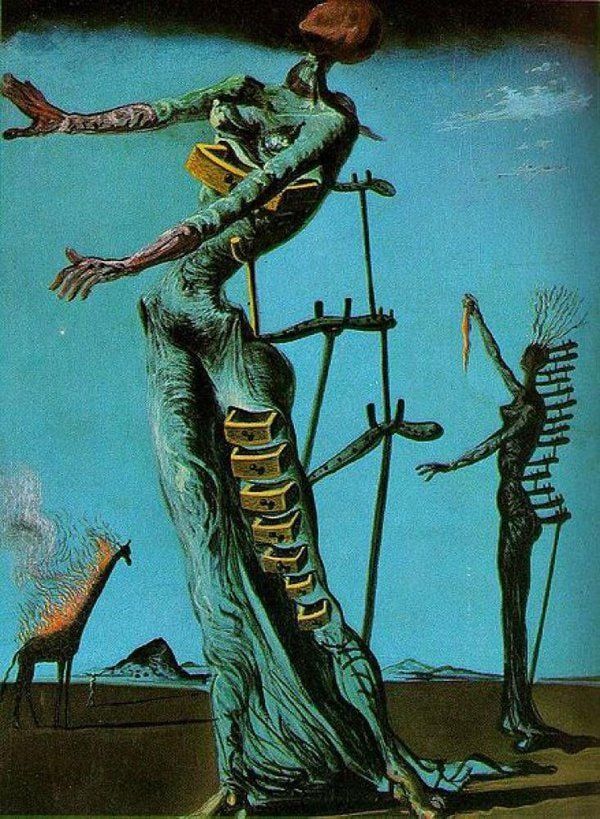

Ma cos'è questo Fantasma di cui tanto si parla in psicoanalisi e non solo - anche se in altri ambiti per lo più declinato al plurale? Per dirla nella maniera più semplice possibile, il Fantasma, il Fantasma fondamentale per meglio dire, può essere immaginato come una sorta di griglia, di "schema" articolato, per lo più inconscio, attraverso cui affrontiamo, viviamo, interpretiamo la realtà che ci circonda, in particolare le nostre relazioni con l'Altro (e con noi stessi). Possiamo dire che il Fantasma è il modo attraverso cui il soggetto si suppone per l'Altro e come ritiene che l'Altro a sua volta lo supponga : una sorta di lente che interponiamo tra noi e il mondo e attraverso la quale filtriamo l'esperienza che ne facciamo. In altre parole, il Fantasma - che ognuno si costruisce a modo suo a partire sin dalle su più precoci esperienze di vita - è ciò che condiziona il modo attraverso cui ognuno di noi vive la propria vita, da quando è piccolo, fino a quando muore. Per Lacan, però, il Fantasma è almeno altre due cose: 1) una sorta di piattaforma "girevole" entro cui circola, si muove, "corre come un furetto", il desiderio , cercando continuamente dove collocarsi e soprattutto come uscirne; 2) una struttura che conferisce consistenza al soggetto , soprattutto quando deve affrontare ciò che non conosce, ciò di fronte a cui può sentirsi solo e perso, vale a dire il Reale , il reale soprattutto del proprio desiderio. Il Fantasma è dunque non solo ciò che ci condiziona e ci imbriglia, ma anche ciò che ci sostiene nei momenti decisivi. Lacan collega dunque il Fantasma al desiderio in quanto è attraverso di esso che il soggetto si illude di intravedere e acciuffare l'oggetto del proprio desiderio: " E' nelle maglie dell'articolazione del fantasma soggettivo che il desiderio compie i suoi giri senza trovarvi mai un punto di arresto: se è nel fantasma che il soggetto cerca da una parte l'aggancio del suo desiderio verso l'Altro, è nel fantasma stesso che vi trova dall'altra la difesa nei confronti dell'angoscia di precipitarvi del tutto ." (Lacan) Vuole dire che, se, da una parte, il Fantasma ci permette di tendere verso l'Altro , l'Altro del nostro desiderio, dall'altra, esso è anche ciò che ci permette di non "precipitarvi del tutto", per questo, nella famosa formula del fantasma ($◇⍺) , Lacan, tra il Soggetto ($) e l'oggetto del desidero (⍺) sceglie il "punzone" (◇) che indica una relazione di attrazione e di respingimento al tempo stesso. Ora, in conseguenza dell'esistenza del Fantasma soggettivo, il rapporto col mondo non può essere mai del tutto obiettivo e mai diretto, ma è sempre mediato, e dunque un po' "distorto" e "interferito" dal Fantasma stesso. E' soltanto attraverso l'esperienza psicoanalitica che si viene prima o poi a sapere di questo fantasma, e a riconoscerlo come proprio. Ed è soltanto in analisi che arrivare a riconoscere il proprio Fantasma, il poterci fare i conti, il poterlo "attraversare", come dice Lacan, ci aiutano a farci capire -e anche cambiare- molte cose di noi, il nostro modo di vivere, il nostro modo di amare e di godere, il nostro modo di stare al mondo, con i nostri simili, in maniera più sopportabile. #fantasmasoggettivo #fantasmafondamentale #desiderio #reale #esperienzasoggettiva