IL TRAUMA DELLE CURE MATERNE

L'iscrizione del significante

Alla

nascita il bambino si ritrova ad essere accudito in tutto e per tutto dalla propria

mamma e a questo livello, che è il livello del bisogno,

la madre e il

bambino sono come uniti in una cosa sola, una condizione di narcisismo

assoluto,

essendo a questo livello lo scambio tra madre e bambino soltanto speculare

,

dunque immaginario

.

In virtù di questa condizione originaria di

narcisismo - che Winnicott chiama della dipendenza assoluta

e

Lacan la condizione in cui il bambino è il fallo della madre

- la

madre risponde in maniera adeguata ai bisogni del bambino. In questa fase,

quello che domina come fattore di regolazione dello scambio tra la mamma e il

suo bambino è il bisogno

e non ancora il desiderio.

Bisogno e desiderio non sono infatti la stessa cosa, esistendo tra i due delle

differenze radicali.

Il

bisogno, il cui etimo deriva dal francese besoin

che significa cura

,

designa la condizione di necessità in virtù della quale non si può vivere senza

ottenere ciò che è indispensabile per la sopravvivenza, come per esempio il

cibo, l’acqua, l’accudimento eccetera. Stati di bisogno sono per esempio la

fame, la sete, e tutte quelle condizioni di malessere che il bambino esprime attraverso

il pianto o il grido e che la madre soddisfa, prima di tutto dando al bambino

il nutrimento di cui ha bisogno attraverso il seno, il buon latte materno

,

e poi l’accudimento, le premure, le coccole profuse, come sappiamo, sia

attraverso il contatto fisico (prendere in braccio, sostenere, cullare), sia attraverso

la parola, che è però una parola non ancora articolata in discorso sensato, in

quanto si tratta di una parola vezzeggiativa dove conta più il suono della voce

materna che ciò che la madre effettivamente dice.

In altre parole, nella fase

del bisogno, nella fase in cui il bambino dipende in tutto e per tutto dalla

sua mamma, questa non solo nutre, ma lo fa in un certo modo,

con

tenerezza, sostenendo il bambino, coccolandolo e parlandogli, e non solo: la

mamma fa tutto questo inserendolo nella dimensione del gioco, esitando, in

maniera tale che il bambino si illuda

di essere lui a creare quel nutrimento che è

invece la madre a produrre per lui.

Quest’ illusione,

vale a dire la

capacità della madre di permetterla, è per Winnicott la base

della creatività del soggetto e della sua capacità di tollerare e di creare ciò

che gli manca, è la base dunque della creatività intesa anche come capacità di

stare nel desiderio, in quanto mancanza.

Potete da questo già rendervi conto di due aspetti estremamente importanti per la comprensione sia dei disturbi alimentari, che dei disturbi della sessualità:

1)Il nutrimento è associato inevitabilmente al modo attraverso cui la madre lo dispensa e alle parole che rivolge al bambino, in quanto la madre parla. Per questo motivo, negli umani il cibo non sarà mai solo un nutrimento (come è invece per gli animali nei quali la funzione del nutrimento è regolata, come quella sessuale, dall’istinto e non dalla parola) ma è anche, e soprattutto, un significante, in particolare il significante delle cure materne;

2)Dal momento che la mamma, quando dispensa le sue cure, oltre che parlare al suo bambino, lo coccola, lo tocca, lo accarezza, gioca insomma con il suo corpo, e in particolare con i suoi orifizi (cosa che gli animali non fanno, anche perché non hanno né le mani, né la parola, e anche se le mamme leccano i loro piccoli per pulirli, si limitano allo stretto necessario e senza tante moine e connotazioni, essendo anche questi contatti corporei regolate dall’istinto e non dalla parola) il corpo del bambino viene inevitabilmente anche sessualmente sollecitato dalla mamma (gli orifizi sono zone erogene già nel bambino, come Freud capì e descrisse accuratamente nei Tre saggi sulla sessualità del 1905, nei quali definì infatti il bambino un perverso polimorfo, delineando le fasi orale, anale e genitale del suo sviluppo psicosessuale) e dunque il corpo diventa inevitabilmente anche il luogo di un godimento interdetto , dal momento che la madre, se da una parte squittisce gioiosa indugiando nelle manipolazioni del corpo del bambino, dall’altra rimprovera quelle del bambino. In questo modo anche il corpo viene introdotto nel significante delle cure materne con la variante di cure che autorizzano e vietano al tempo stesso quel godimento che viene sollecitato.

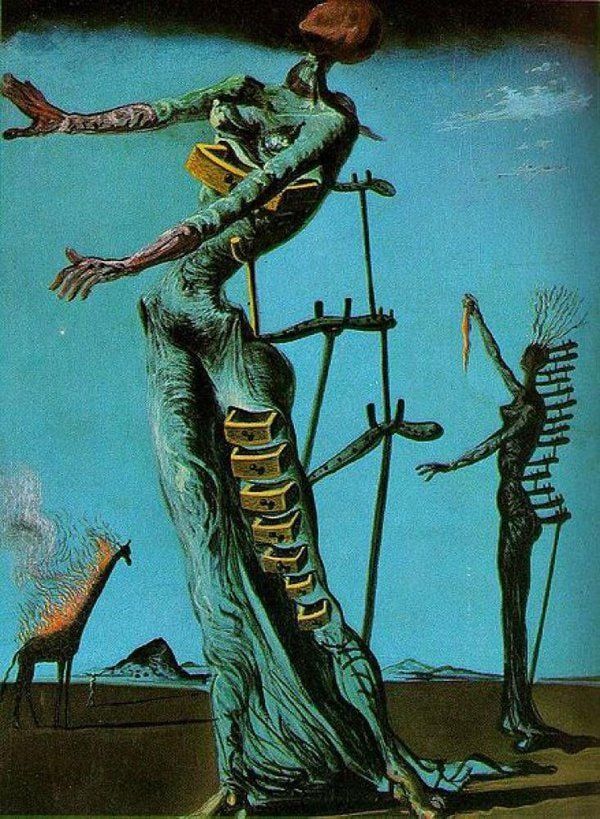

L’iscrizione sia del nutrimento che del corpo del bambino nel significante materno sarà giustamente considerato da Lacan il vero trauma, e infatti per Laca «non è trauma semplicemente ciò cha ha fatto irruzione a un certo momento e ha incrinato da qualche parte una struttura immaginata totale. […] Il trauma è dato dal fatto che certi avvenimenti vengono a situarsi in un certo posto di quella struttura. E, occupandolo, vi assumono il valore significante che vi è connesso in un determinato soggetto. Ecco in che cosa consiste il valore traumatico di un avvenimento» (Il Seminario. Libro VIII, p. 352).

È dunque qui, in questi annodamenti del significante materno ai bisogni di nutrimento e di cure che il copro del bambino reclama, che disturbi alimentari e disturbi della sessualità dell’adulto troveranno la loro causa.