CHE VUOI?

Il desiderio è il desiderio dell'Altro e si costituisce nell'Inconscio

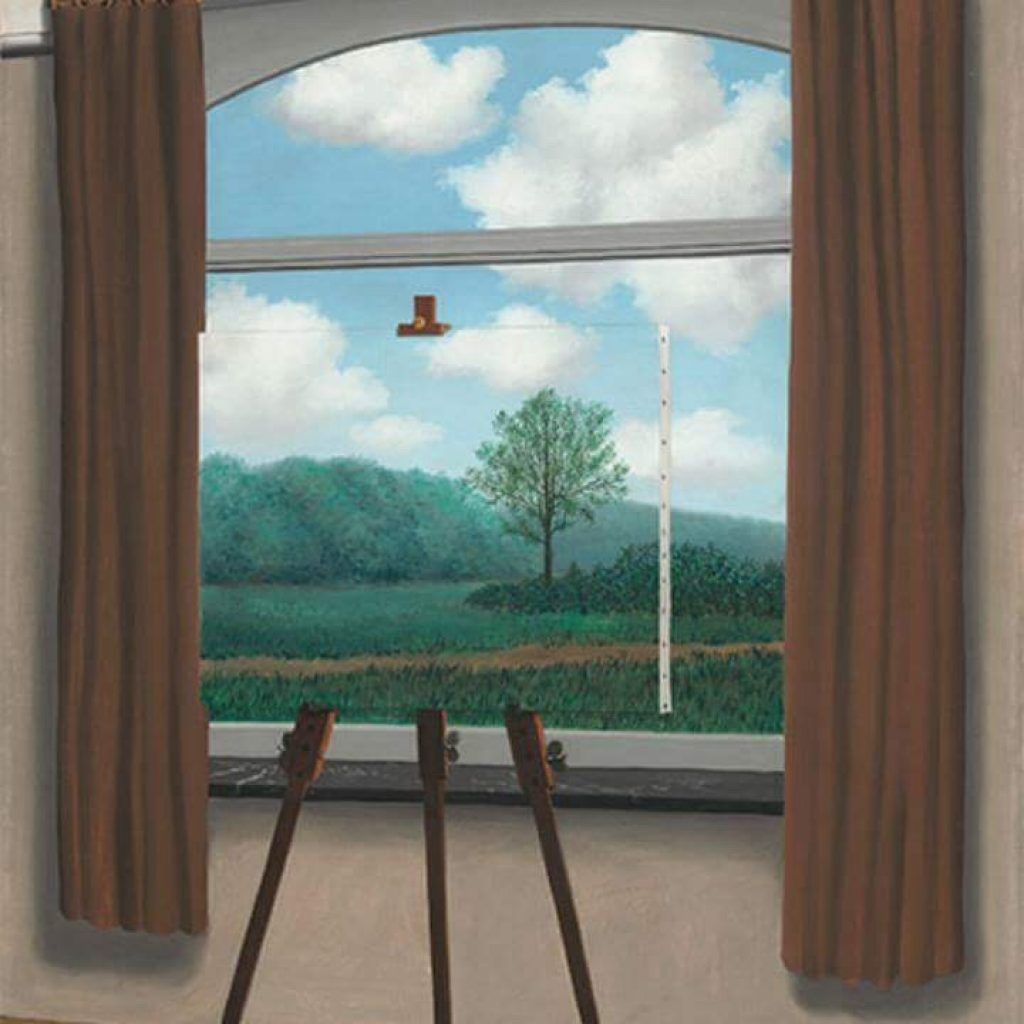

Uno dei contributi più significativi apportati da Lacan

alla comprensione di come il soggetto si organizza intorno al proprio desiderio

, e che è poi anche l'ambito di azione della psicoanalisi

, vale a dire a come il desiderio si articola in domanda

rivolta all' Altro

, è nell'averci dimostrato che la struttura della domanda non è data in sé e per sé a partire dal soggetto in maniera indipendente dall'Altro cui essa viene rivolta, ma al contrario si organizza sulla base delle "indicazioni" che il soggetto riceve dall'Altro interpellato al momento del bisogno, quell'Altro che in primis è la madre.

In altre parole l'Altro della domanda è anche l'Altro del codice

, è cioè l'Altro che indica al soggetto come strutturare la domanda.

L'Altro è cioè colui che permette al soggetto la scelta dei significanti

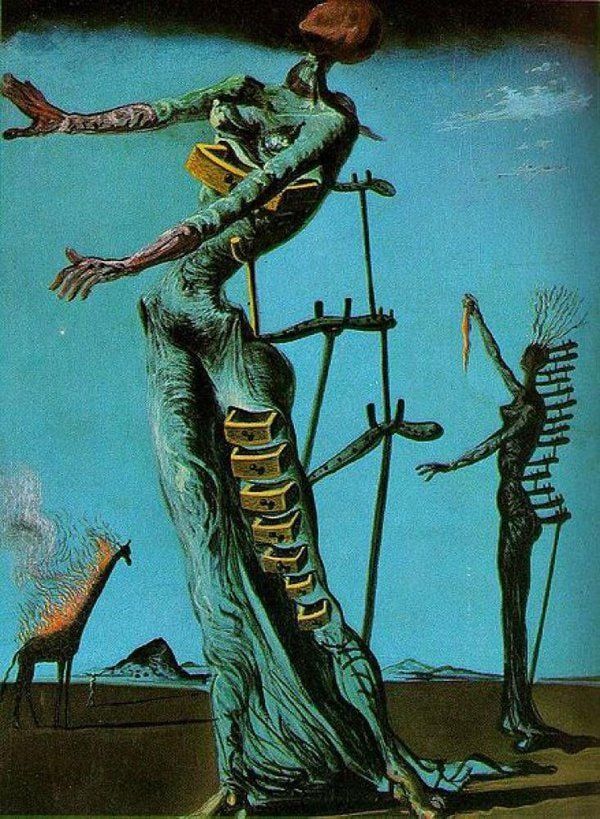

più adatti a comporre la domanda in maniera tale da corrispondere al desiderio dell'Altro cui si rivolge. Per questo Lacan, dirà che il desiderio del soggetto è il desiderio dell'Altro e, attingendo al " diavolo innamorato

" di Cazotte

, sintetizzerà il concetto nel famoso appello con cui il soggetto interroga l'Altro: " Che vuoi?

".

Solo in questo modo, solo cioè interpellando l'Altro sul suo desiderio, solo potendo chiedergli "che vuoi?", il soggetto può, retroattivamente, e sfruttando il " principio di commutatività

" dei significanti, operare la scelta dei significanti più adatti a strutturare la sequenza significante della domanda.

E' in tal modo che la domanda non solo acquista il senso "giusto", ma riceve anche effetti metaforici

in quanto viene a costituirsi attraverso la sostituzione di un significante con un altro significante

. Per questo non vi è domanda rivolta all'Altro che non sia anche metafora

, non vi è domanda che oltre a dire del desiderio del soggetto non dica anche qualcosa dell'Altro, che non dica anche del desiderio dell'Altro. E infatti, quando il codice non funziona e non può adeguatamente indicare al soggetto come articolare la domanda, come "scegliere" cioè i significanti adatti e come porli anche alla giusta distanza dai significati, è allora che il soggetto non riesce più a formularla correttamente, comprendendone il desiderio che la sottende, ed è allora che di conseguenza il soggetto va incontro, da una parte all'angoscia, dall'altra all'impossibilità di domandare, non possedendo più le chiavi, le "password", potremmo dire, che l'Altro, la madre in primis, avrebbe dovuto fornirgli per poter strutturare la domanda: è quello che avviene, nei casi estremi, nello schizofrenico

, che in assenza delle indicazioni del codice materno sceglie i significanti alla rinfusa, e quindi struttura domande senza senso, insensate appunto.

Dunque, se è, come abbiamo visto, il desiderio dell'Altro a orientare il desiderio del soggetto, indicandogli come strutturarsi nella domanda, ciò significa che il discorso dell'Altro sussiste nel discorso del soggetto, rimanendovi però dimenticato, e dunque inconscio.

L'inconscio allora altro non è che questo: il discorso dell'Altro che nel soggetto si insedia strutturandosi come un linguaggio

, per cui possiamo in effetti dire che noi parliamo in quanto parlati

. Allo stesso modo possiamo dire che noi costituiamo il particolare del nostro desiderio se non in quell'al di là della domanda che è il desiderio dell'Altro.

Ma il "che vuoi?"non è solo il “che vuoi da me?”, ma è anche “ lui che vuole da me

?”. Il che significa che non soltanto “io sono agente” di qualcosa rispetto al volere dell’Altro, di una domanda, come abbiamo visto, ma “io sono oggetto” della domanda che l'Altro può rivolgermi: una domanda che io non posso conoscere in anticipo, ma che, rispetto alla quale, io sento di non poter non rispondere, pena la perdita dell' "amore" dell'Altro.

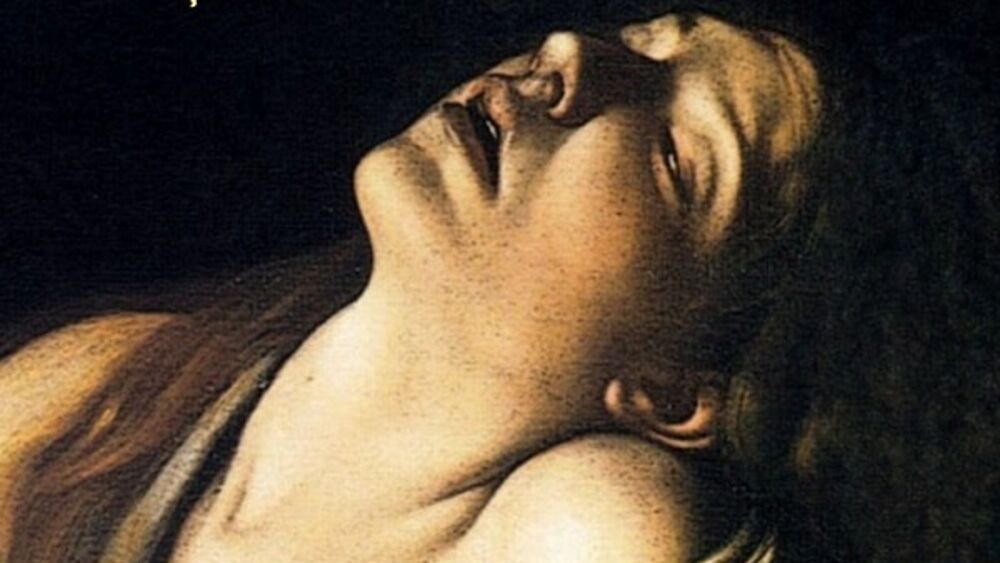

In questo caso, l’Altro è a livello della pulsione

, pulsione che si presenta come una domanda del soggetto ma che non controlla. Per questo, se la domanda proveniente dall'Altro diventa effettivamente insistente e pervasiva -come è il caso di certi genitori particolarmente apprensivi- il soggetto può percepirsi essere tutto quanto nel desiderio dell'Altro, di dover essere del tutto il desiderio dell'Altro e di non avere margine alcuno di soggettività sua propria.

La percezione di essere tutto quanto nel desiderio dell'Altro è insopportabile in quanto genera angoscia: un' angoscia paralizzante

e tale da impedire che il soggetto possa invece organizzare un discorso suo proprio, una domanda sua propria, un "sintomo" suo proprio. Il soggetto è solo nell'angoscia, per questo sarebbe difficile nche un lavoro analitico, perché, con l'angoscia non si può lavorare. Per lavorare psicoanaliticamente occorre che ci sia almeno un sintomo