Durata e costi di un'analisi

Egidio T. Errico • 22 novembre 2020

Durata e costi di un'analisi

Generalmente si ritiene, erroneamente, che un trattamento psicoanalitico

duri necessariamente a lungo, anche molti anni, e dunque comporti costi molto elevati e non sostenibili per la maggior parte di coloro che potrebbero avvantaggiarsene.

Quello della durata e dei costi di un'analisi è oggi un luogo comune molto diffuso, alimentato soprattutto dai suoi detrattori, i quali se ne servono per scoraggiare coloro che potrebbero servirsene e per orientarli invece verso altri tipi di cura.

Si tratta infatti, per lo più, di psicoterapeuti

che, di contro, promettono percorsi di cura che, a loro dire, risolverebbero problemi, sintomi e sofferenze soggettive nell'arco di poche settimane o al massimo di qualche mese, definitivamente e a costi molto più accessibili.

Anche molti psichiatri

accusano la psicoanalisi

di essere una cura lunga e costosa, rispetto a quella farmacologica che secondo loro risolverebbe la sofferenza psicologica

in brevissimo tempo e a costi anche qui molto più sostenibili.

Argomenti, questi, però, difficilmente credibili, poiché anche i bambini sanno che nessun disturbo psicologico

può essere effettivamente, e definitivamente, risolto, soprattutto anche nelle sue cause, in tempi brevissimi! Tanto è vero che, dopo un po' dalla conclusione di una "psicoterapia breve", o di una terapia farmacologica, i disturbi che sembravano scomparsi ritornano regolarmente e, molte volte, anche più gravi di prima.

Senza contare che spesso gli stessi psichiatri che accusano la psicanalisi di essere lunga e costosa, finiscono poi col prescrivere psicofarmaci

con la raccomandazione ai loro pazienti di assumerli addirittura per tutta la vita, contraddicendo di fatto l'asserzione di partenza che quella farmacologica sarebbe una cura più rapida, più breve e più efficace di un trattamento psicoanalitico!

In verità, al di là di quello che si possa dire, a destra e a manca, contro la psicoanalisi, si dà il caso che gli studi degli psicoanalisti

sono sempre più frequentati da pazienti

delusi dalle cosiddette psicoterapie brevi

o stanchi delle croniche somministrazioni di psicofarmaci.

Difficilmente si verifica invece il contrario, e cioè che pazienti in analisi interrompano il loro percorso per rivolgersi alle psicoterapie brevi o alle cure psicofarmacologiche!

Mettiamo allora le cose in chiaro: non è affatto vero che una cura psicoanalitica debba necessariamente durare anni.

Uno psicoanalista

non ha nessun interesse e nessuna necessità che una cura analitica

duri per un tempo per forza prolungato. L'analista, piuttosto, sa bene che invece è tenuto a rispettare i tempi del paziente, vale a dire a rispettare il tempo che serve a ciascun paziente per poter venire a capo delle proprie difficoltà, e per poter arrivare a vivere meglio di come viveva prima dell'inizio della sua analisi.

In altre parole, non è l'analista che può stabilire in anticipo la durata di un'analisi, essendo questo piuttosto il caso delle cosiddette psicoterapie brevi, che tali sono perché la loro conclusione è prestabilita a prescindere delle reali necessità cliniche del paziente.

Quello che invece lo psicoanalista dichiara in anticipo è che un'analisi durerà il tempo che serve e che il paziente è disposto a sostenere: da parte di uno psicoanalista non vi sarà mai alcuna pressione, alcuna forzatura, alcun obbligo, alcuna prescrizione circa la durata della cura!

Molte analisi si concludono in breve tempo, altre durano più a lungo, ma in entrambi i casi il paziente ne trae i propri benefici e la propria soddisfazione.

Uno psicoanalista dunque ha il dovere, non di imporre una durata standard e prestabilita per tutti, ma di farsi trovare nel luogo della cura, di assicurare la propria presenza per tutto il tempo che serve, non a lui stesso, ma al paziente: un analista non può né trattenere un paziente oltre, né mandarlo via prima, del tempo necessario.

Per quanto riguarda poi i costi, certamente un trattamento psicoanalitico, come tutte le cure che avvengono in uno studio privato, ha un proprio costo.

Ma anche questo non è detto che sia necessariamente elevato e insostenibile per il paziente. Oggi, molti psicoanalisti, nei limiti del possibile, vengono incontro ai loro pazienti, e molte analisi sono commisurate, per quanto riguarda il numero delle sedute settimanali, alle necessità e alle possibilità del paziente.

Che i costi delle cure psicoanalitiche, rappresentino il più delle volte un impedimento prevalentemente immaginario, o addotto dai detrattori per scoraggiarle, è dimostrato dal fatto che in genere, come è esperienza di molti analisti, i pazienti non si lamentano dei costi della loro analisi, dichiarandone invece per lo più i benefici.

I costi di una qualsiasi terapia, piuttosto, tendono invece ad essere avvertiti onerosi, o addirittura insostenibili, se alla lunga non danno un corrispettivo in termini di benefici percepibili come risposta a quello che un paziente riconosce come la vera domanda che è alla base di ogni cura: quella di poter stare meglio a livello della "causa" di una sofferenza e non del sintomo che essa produce,

E infatti, sappiamo bene, da questo punto di vista, che, se pure i costi monetari dei farmaci o di certe terapie brevi, possono essere presentati come più "abbordabili" di quelli di una psicoanalisi, molto più onerosi saranno i costi conseguenti alla scarsa utilità, agli effetti collaterali o alle tossicità da consumo prolungato di psicofarmaci, e anche i costi sociali per inabilità e perdite di capacità o giornate lavorative.

Dunque, in buona sostanza, valutando globalmente ciascuna terapia dal punto di vista dei rapporti tra durata, costi in genere e benefici, la psicoanalisi, se pure non è la meno cara dal punto di vista dei suoi costi monetari, è sicuramente la più conveniente sul piano dei benefici e dei risultati che permette di conseguire in maniera efficace e duratura, peraltro senza alcun rischio di intossicazione cronica da assunzione prolungata di sostanze chimiche, o di giornate lavorative perse.

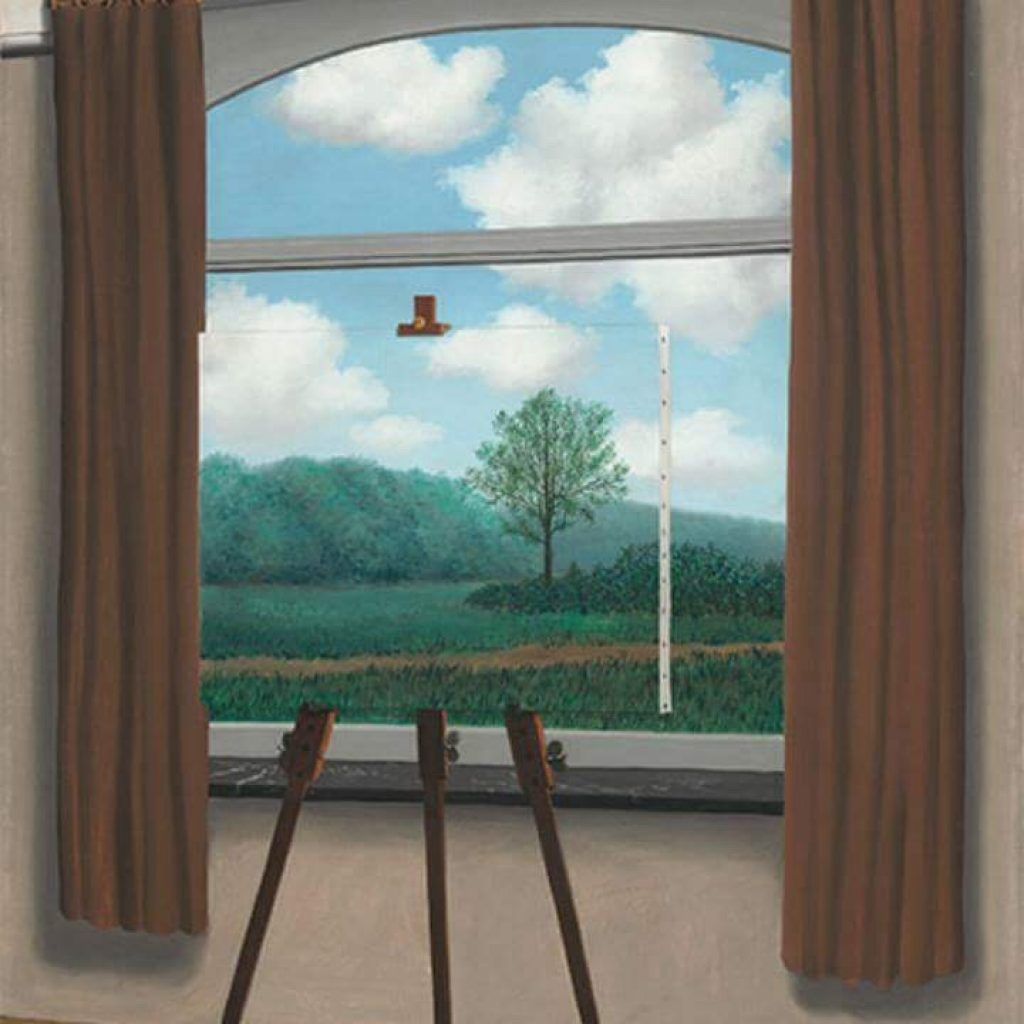

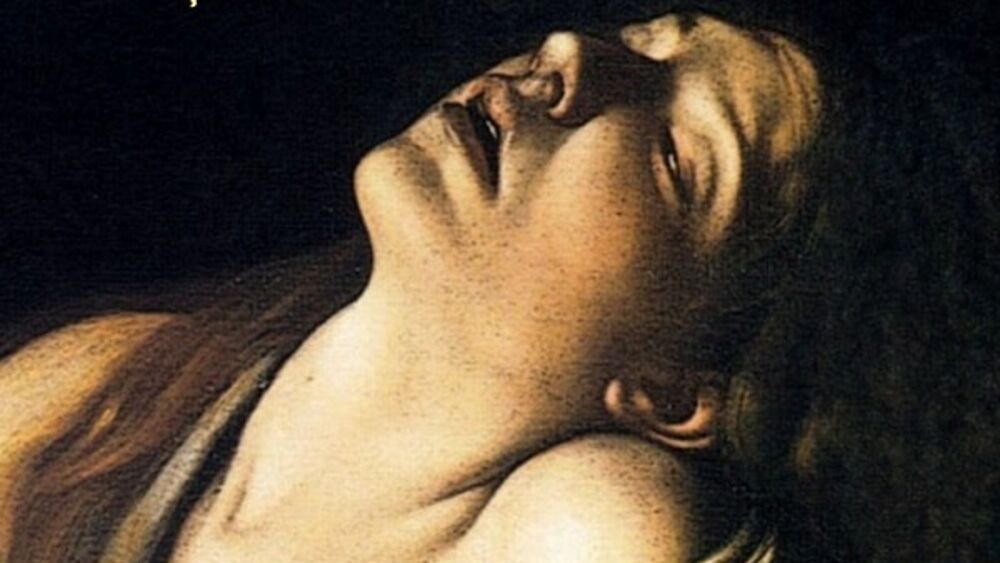

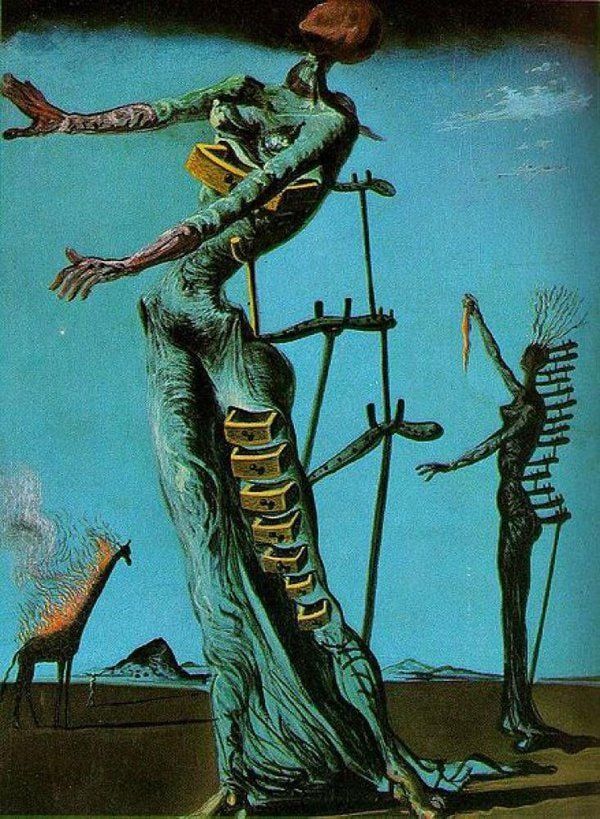

Ma cos'è questo Fantasma di cui tanto si parla in psicoanalisi e non solo - anche se in altri ambiti per lo più declinato al plurale? Per dirla nella maniera più semplice possibile, il Fantasma, il Fantasma fondamentale per meglio dire, può essere immaginato come una sorta di griglia, di "schema" articolato, per lo più inconscio, attraverso cui affrontiamo, viviamo, interpretiamo la realtà che ci circonda, in particolare le nostre relazioni con l'Altro (e con noi stessi). Possiamo dire che il Fantasma è il modo attraverso cui il soggetto si suppone per l'Altro e come ritiene che l'Altro a sua volta lo supponga : una sorta di lente che interponiamo tra noi e il mondo e attraverso la quale filtriamo l'esperienza che ne facciamo. In altre parole, il Fantasma - che ognuno si costruisce a modo suo a partire sin dalle su più precoci esperienze di vita - è ciò che condiziona il modo attraverso cui ognuno di noi vive la propria vita, da quando è piccolo, fino a quando muore. Per Lacan, però, il Fantasma è almeno altre due cose: 1) una sorta di piattaforma "girevole" entro cui circola, si muove, "corre come un furetto", il desiderio , cercando continuamente dove collocarsi e soprattutto come uscirne; 2) una struttura che conferisce consistenza al soggetto , soprattutto quando deve affrontare ciò che non conosce, ciò di fronte a cui può sentirsi solo e perso, vale a dire il Reale , il reale soprattutto del proprio desiderio. Il Fantasma è dunque non solo ciò che ci condiziona e ci imbriglia, ma anche ciò che ci sostiene nei momenti decisivi. Lacan collega dunque il Fantasma al desiderio in quanto è attraverso di esso che il soggetto si illude di intravedere e acciuffare l'oggetto del proprio desiderio: " E' nelle maglie dell'articolazione del fantasma soggettivo che il desiderio compie i suoi giri senza trovarvi mai un punto di arresto: se è nel fantasma che il soggetto cerca da una parte l'aggancio del suo desiderio verso l'Altro, è nel fantasma stesso che vi trova dall'altra la difesa nei confronti dell'angoscia di precipitarvi del tutto ." (Lacan) Vuole dire che, se, da una parte, il Fantasma ci permette di tendere verso l'Altro , l'Altro del nostro desiderio, dall'altra, esso è anche ciò che ci permette di non "precipitarvi del tutto", per questo, nella famosa formula del fantasma ($◇⍺) , Lacan, tra il Soggetto ($) e l'oggetto del desidero (⍺) sceglie il "punzone" (◇) che indica una relazione di attrazione e di respingimento al tempo stesso. Ora, in conseguenza dell'esistenza del Fantasma soggettivo, il rapporto col mondo non può essere mai del tutto obiettivo e mai diretto, ma è sempre mediato, e dunque un po' "distorto" e "interferito" dal Fantasma stesso. E' soltanto attraverso l'esperienza psicoanalitica che si viene prima o poi a sapere di questo fantasma, e a riconoscerlo come proprio. Ed è soltanto in analisi che arrivare a riconoscere il proprio Fantasma, il poterci fare i conti, il poterlo "attraversare", come dice Lacan, ci aiutano a farci capire -e anche cambiare- molte cose di noi, il nostro modo di vivere, il nostro modo di amare e di godere, il nostro modo di stare al mondo, con i nostri simili, in maniera più sopportabile. #fantasmasoggettivo #fantasmafondamentale #desiderio #reale #esperienzasoggettiva