EMPATIA E ATTO ANALITICO

Molti analisti, soprattutto tra i post-freudiani

e tra coloro che si riconoscono nell'ambito della cosiddetta psicoanalisi della intersoggettività

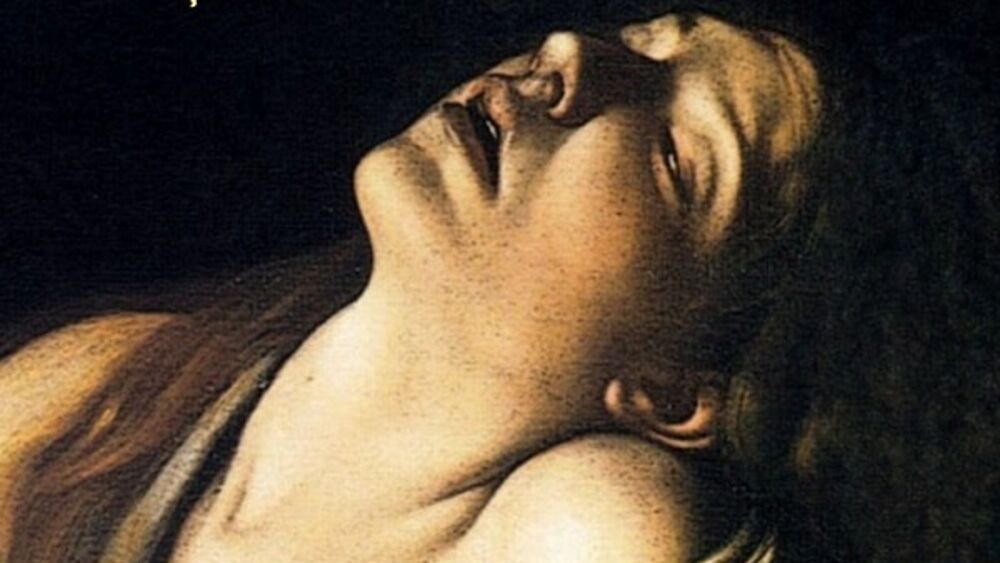

, sostengono, con convinzione, l'importanza -nella loro pratica- sia della empatia

che del " controtransfert

", vedendoli non tanto come manifestazioni possibili del "sentire" dell'analista, e quindi, come tali, anche importanti da riconoscere, ma piuttosto come veri e propri "strumenti tecnici" della pratica analitica, vale a dire come il modo più corretto, se non obbligatorio, attraverso cui l'analista è bene si ponga e operi nei confronti del suo paziente.

Ora, come detto, non è che si voglia certo negare l'importanza del riconoscimento di questi aspetti in analisi: come potrebbe, infatti, un analista essere freddo, anaffettivo

, privo dunque di capacità empatiche, o anche cieco e sordo ai sentimenti e ai "vissuti emotivi" suscitati in lui dal suo paziente, sentimenti che vanno sotto il nome ambiguo di controtransfert?

Si tratta piuttosto del fatto che -francamente- si fa fatica a credere che tali aspetti possano essere considerati strumenti "tecnici", e anche privilegiati, di cui l'analista possa, anzi deve,

servirsi per intervenire analiticamente con il suo paziente. Non si capisce cioè come, tecnicamente, l'analista possa utilizzare, nel suo lavoro, i suoi sentimenti o le sue reazioni "controtransferali", senza mettere in mezzo, nello scenario analitico, se stesso, piuttosto che lasciare spazio alla parola del paziente, tanto più che siamo convinti -è la clinica che ci porta a tale convinzione- che si possa ragionevolmente parlare di analisi -si sia cioè in presenza di quella dimensione che possiamo riconoscere come analitica- soltanto laddove l'analista sappia farsi da parte per non ostacolare la messa in parola del desiderio del paziente, piuttosto che mettersi in mezzo con il suo.

Lacan

è molto chiaro nel mettere in guardia l'analista nei confronti del suo stesso controtransfert, dal momento che -fa notare- essendo l'analisi una pratica che procede sotto transfert

, l'analista è costantemente investito dall' " amore

" del suo paziente, amore che però è sempre rivolto ad un altro e non veramente all'analista, per cui rispondere al paziente attraverso il proprio controtransfert significa, né più né meno, rispondere all'amore del paziente come se fosse un amore davvero rivolto all'analista e non invece un amore effetto del transfert.

L'analista non può dunque rispondere all'amore con l'amore, amore su cui invece egli deve

tacere. L'analista non può rispondere dunque con il proprio controtransfert, rischio che invece andrebbe per l'appunto sempre evitato: " Per il solo fatto che

c’è il transfert, noi siamo implicati nella posizione di colui che contiene l’ agalma

, l’oggetto fondamentale di cui si

tratta nell’analisi del soggetto, in quanto legato, condizionato da quel

rapporto di vacillazione del soggetto che noi caratterizziamo come ciò che

costituisce il fantasma fondamentale, come ciò che instaura luogo in cui il

soggetto può fissarsi come desiderio. È un effetto legittimo del transfert. Non

c’è quindi bisogno di fare intervenire il controtransfert come se si trattasse

di qualcosa che sarebbe la parte propria e, per di più, la parte erronea

dell’analista. Solo che, per riconoscerlo bisogna che l’analista sappia certe

cose. Bisogna che sappia, in particolare, che il criterio della sua posizione

corretta non è dato dal fatto che egli comprenda o non comprenda. Non è

assolutamente essenziale che egli comprenda. Direi addirittura che, rispetto

un’eccessiva fiducia nella propria capacità di comprendere, può essere, fino a

un certo punto, preferibile che egli non comprenda. In altre parole, egli deve

sempre mettere in dubbio ciò che comprende e dirsi che quello che cerca di

raggiungere è proprio ciò che in linea di principio egli non comprende. È

soltanto in quanto egli sa, certo, che cos’è il desiderio, ma non sa che cosa

desidera quel soggetto con cui si è imbarcato nell’avventura analitica, e

soltanto così che è in condizioni di avere in sé l’oggetto di questo desiderio"

(J. Lacan, Il Seminario - Libro VIII, il transfert 1960-61,

pag. 212).

Bion

sembra pensarla non tanto diversamente: " Le interpretazioni analitiche che sono stimolate dal controtransfert hanno certamente molto a che fare con l’analista. Se poi il paziente è fortunato hanno qualcosa a che fare anche con lui.

Prima o poi un’analisi basata sul controtransfert finisce in un disastr

o o comunque fallisce, perché tutte le interpretazioni hanno molto a che vedere con l’analista e poco a che vedere con il paziente "

(W. R. Bion, Seminari Brasiliani, San Paolo, 1983).

L'intervento analitico, la parola cioè dell'analista, il suo dire, non può dunque appartenere all'ordine di una parola che parta dal rispecchiamento empatico con il proprio paziente, né dal suo comprenderlo

-dando al comprendere la sua più ampia accezione, e mantenendo nel termine tutta la sua ambiguità- e neanche dal vissuto di controtransfert dell'analista. La parola dell'analista non può scaturire dal suo "sentire" emotivo, dai suoi sentimenti, neanche da quelli apparentemente positivi, i quali, come avverte Lacan, sono poi anche i più erronei

.

Il corretto intervento analitico

non è una questione di buoni sentimenti che, dispiegandosi nella loro percezione cosciente, possano informare il dire dell'analista

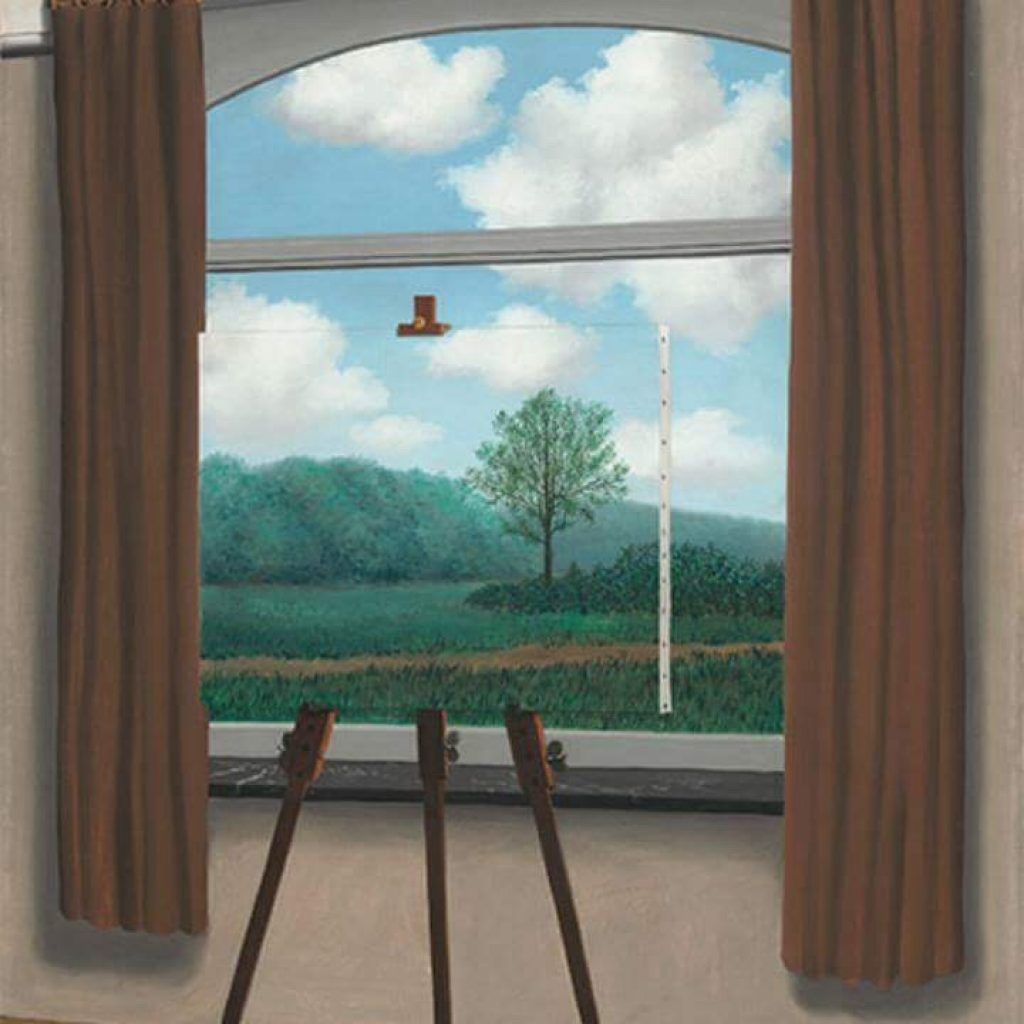

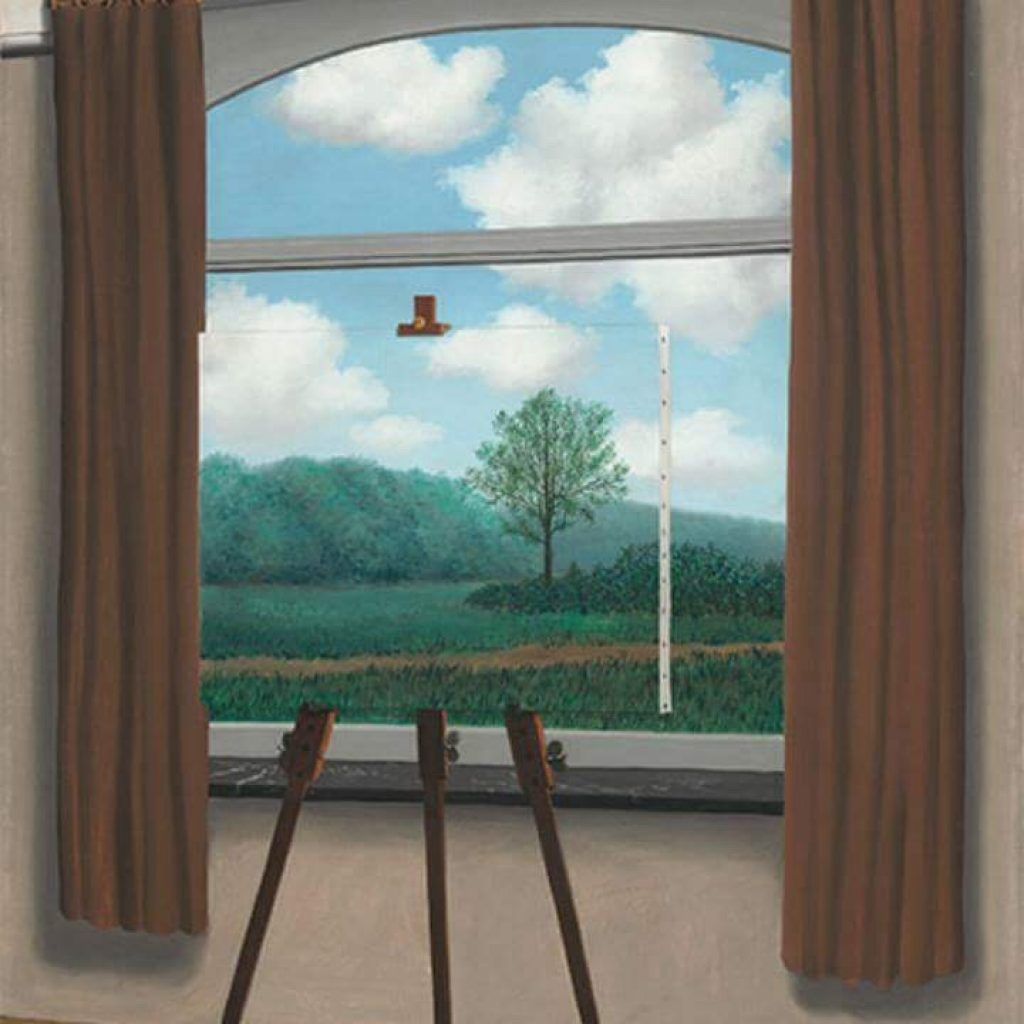

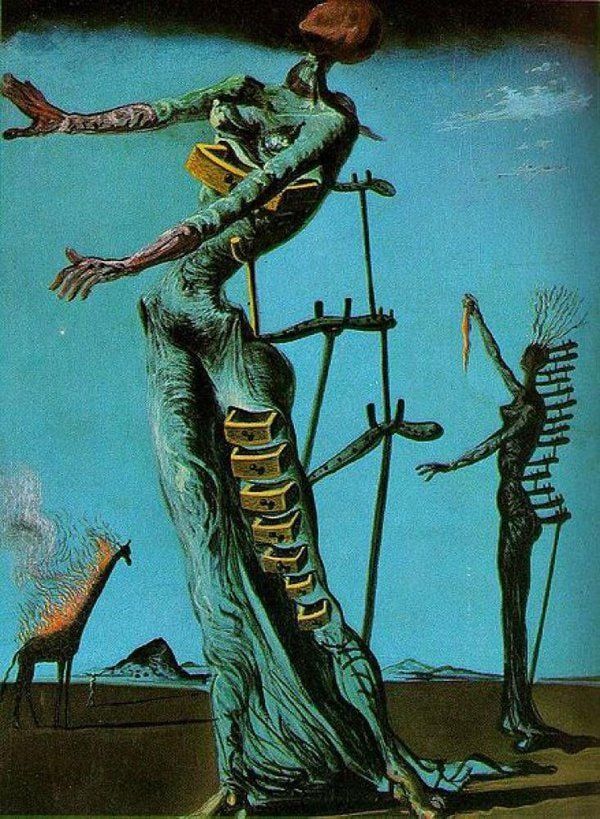

. Perché quello che parte dai sentimenti sarebbe un dire che si organizzerebbe lungo l' asse immaginario

: l'empatia infatti altro non è che una questione di rispecchiamento intersoggettivo

, reciproco e speculare, tant'è che gli stessi neurofisiologici ne hanno individuato la base neurologica nei cosiddetti " neuroni specchio

".

L'intervento dell'analista non può dunque appartenere al registro dell'immaginario e collocarsi dunque nell'ordine della dualità intersoggettiva.

L'analista deve invece rispondere da un altro luogo

, quel luogo terz

o

che è il luogo non dell' altro speculare

(quello con la a piccola), ma il luogo dell' Altro come terzo

(quello con la A maiuscola), il luogo dell'Altro come l'Altro del codice

, come l'Altro della parola

, l'Altro che si colloca non nel registro dell' Immaginario

, ma in quello del Simbolico

. Solo in questo modo al paziente può giungere, non la parola che gli rimanderebbe lo specchio, quella che egli vorrebbe sentirsi dire, la parola confermativa

, ma la parola altra, quella che egli non si aspetta, la parola performativa

.

Il dire dell'analista appartiene dunque al registro del Simbolico, e non a quello dell'Immaginario, per questo è un dire che è dell'ordine dell'atto

. Dell' atto analitico

.

Affinché dunque l'analista possa in questo modo costituirsi nel suo atto, se da una parte può anche inciampare

nel suo controtransfert ,

dovrebbe proprio per questo saperlo riconoscere, al fine di poterlo mettere da parte, come da parte dovrebbe anche saper mettere i suoi buoni sentimenti. e la empatia di cui è -si spera- anche dotato.

Deve, in altri termini l'analista, sapersi distaccare da tutto questo, in quanto non è da queste posizioni -dell'empatia o del controtransfert- che un analista opera, ma da una posizione che è, al contrario, quella di una precisa funzione etica

, una funzione che Lacan ha chiamato il desiderio dell'analista

, e che sarebbe quella particolare funzione attraverso la quale l'analista sa ridursi a mero strumento

d'uso del suo paziente, a sembiante di una mancanza e di un vuoto radicali, unica posizione dalla quale un analista possa arrivare a essere causa

-non oggetto

- del desiderio del suo paziente, a mettere in movimento il suo inconscio

e ad attivare il transfert entro cui si implica, a costituirsi dunque attraverso il suo atto analitico, assumendo in tal modo la responsabilità della direzione della cura e a dar luogo all'analisi vera e propria, piuttosto che -senza saperlo- farvi ostacolo inciampando nei buoni sentimenti e nel suo controtransfert, e credendo, in tal modo, che l'idillio

cui darebbe inizio con il suo paziente possa chiamarsi analisi.