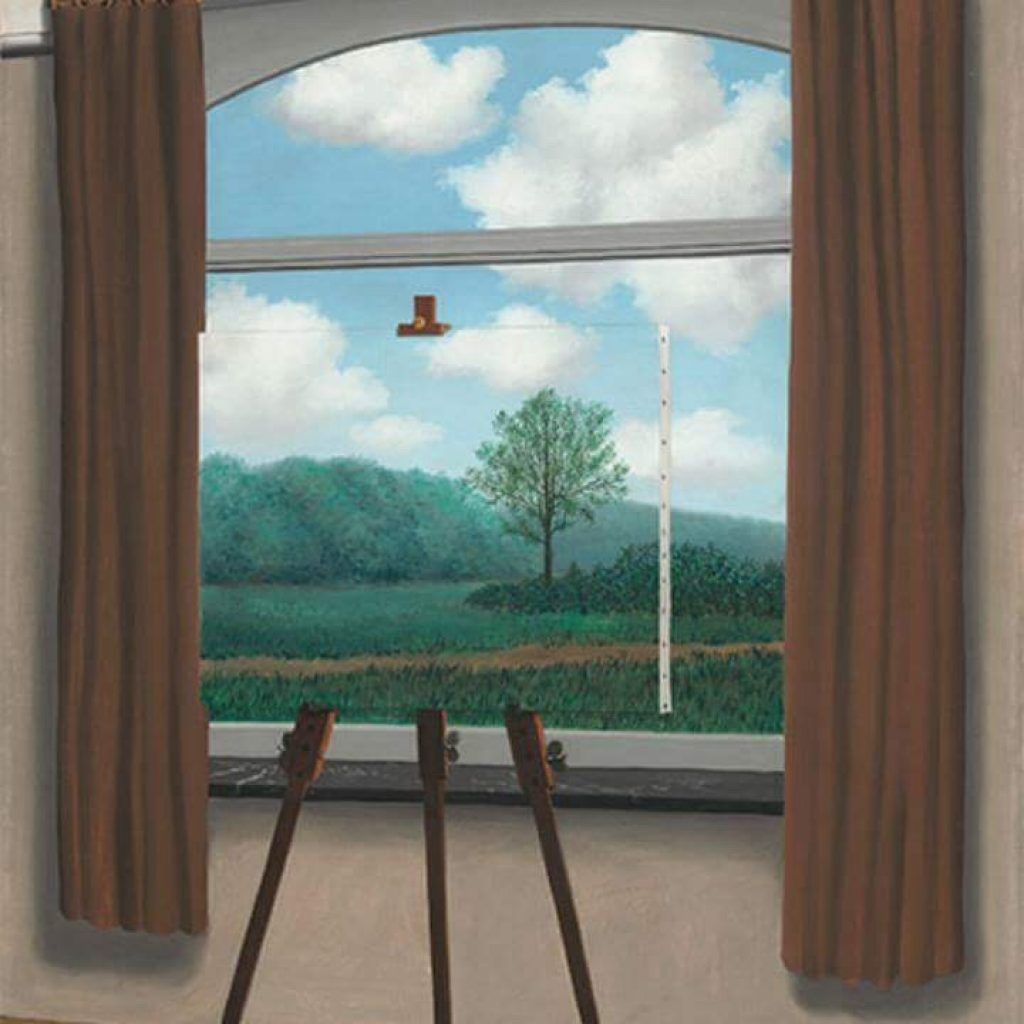

Il soggetto si coglie solo nella sua ineffabile e stupida esistenza

Su cosa si interroga il paziente in analisi?

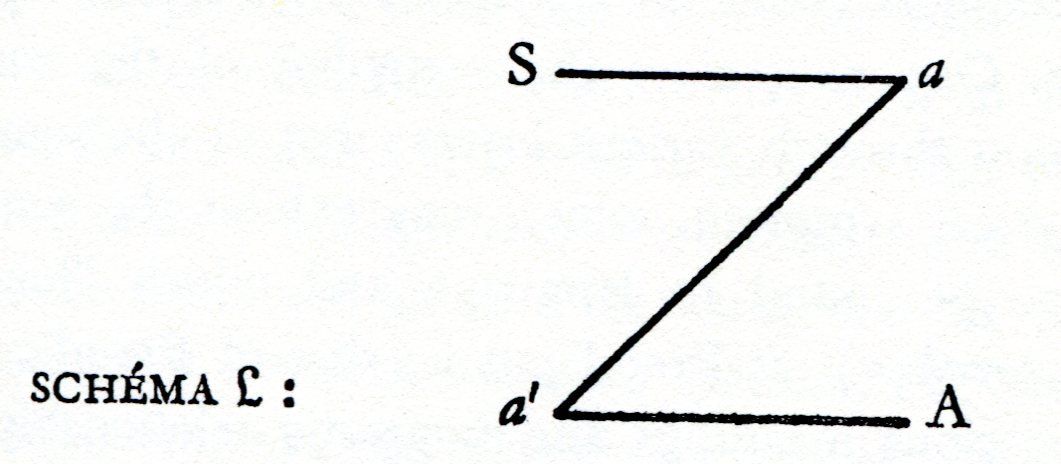

In “Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi”[1], Lacan sembra correggere la funzione dell’Altro così come l’aveva presentata nel famoso schema L del Seminario II[2]: la funzione di A, (il punto in basso a destra dei quattro dello schema L) o meglio “il luogo dell’Altro”, non è il luogo del riconoscimento del soggetto S (il punto in alto a sinistra), ma il luogo in cui S articola la domanda su se stesso, sulla sua esistenza e sul sesso, in quanto il soggetto, per effetto del significante - il soggetto è ciò che un significante rappresenta per un altro significante - non si riconosce:

“[…] la condizione del soggetto S (nevrosi o psicosi) dipende da ciò che si svolge nell’Altro A. Ciò che vi si svolge è articolato come un discorso (l’inconscio è il discorso dell’Altro), la cui sintassi Freud ha cercato di definire in un primo tempo nei frammenti che in momenti privilegiati, sogni, lapsus, motti di spirito, ce ne giungono.

In che modo il soggetto sarebbe interessato a questo discorso se non fosse parte interessata? E lo è infatti, in quanto stirato ai quattro angoli dello schema, e cioè: S, la sua ineffabile e stupida esistenza, a, i suoi oggetti, a’, il suo io, cioè quello che della sua forma si riflette nei suoi oggetti, e A, il luogo donde può porglisi la questione della sua esistenza.”[3]

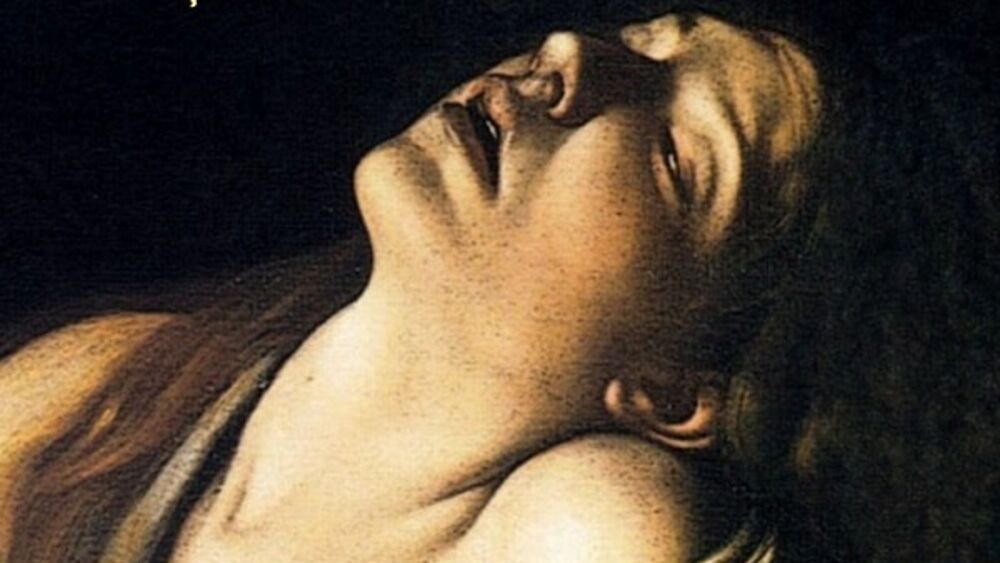

Dunque, il soggetto, in quanto tale, non può riconoscersi nella sua esistenza, dal momento che, come detto, è per lui inaccessibile per effetto del significante. È per questo che Lacan usa il termine “ineffabile” per dire che l’esistenza del soggetto sfugge alla possibilità di essere compresa e messa in parola, ed è altrettanto per questo che usa il termine di “stupida”, - in francese béance, che nella traduzione letterale significa "aperta", termine da Lacan qui utilizzato nel senso di "rimanere a bocca aperta", dunque "stupefatti" - per dire che, lì dove il soggetto si può riconoscere, anzi sorprendere, a partire da quell’S2 che lo risignifica in après coup in quanto un S1, non può che rimanerne stupefatto, a bocca aperta: ma sono proprio io ad aver prodotto ciò? Questo qui sono proprio io?

E infatti, è proprio in quanto preso in un’esistenza che gli giunge come ineffabile e stupida che il soggetto, in analisi - fa notare Lacan - non fa altro che interrogarsi sulla propria esistenza, e su questioni come il sesso, o sull’essere uomo e l’essere donna, e sull’amore. Come è esperienza di ogni psicoanalista, nessun paziente s’interroga mai su questioni “elevate” o universali, come ad esempio, l’esistenza di Dio, o il senso della vita, su questioni vale a dire di ordine simbolico – a provvedere a dare risposte a tali questioni ci pensano del resto le religioni e le filosofia. La psicoanalisi è interrogata invece su altro, sulle questioni proprie del soggetto, di ogni soggetto, e che, per quanto sue proprie, non fanno che interrogarlo continuamente, come se egli fosse destinato a non poterne sapere mai abbastanza. Perché? Perché il soggetto, lì dove pensa di trovarle, non trova le risposte che si aspetta, ma un buco, poiché è lì che il soggetto è forcluso.

È paradossale, l’esistenza, il sesso, essere un uomo, essere una donna, l’amore sono tutte manifestazioni vive, concrete, così evidenti e così naturali, perfino scontate e proprie della vita quotidiana di ogni essere umano, eppure è proprio su queste che il soggetto s'interroga: sono queste le cose che più fanno questione ad ogni essere parlante, che più lo tormentano, che più, come dice Lacan, lo “tirano da tutte le parti”, che più lo fanno soffrire e sulle quali meno sembra capace di impararne qualcosa. Passiamo la vita ad esistere, a fare sesso, a fare l’uomo o la donna a seconda del sesso in cui ci riconosciamo, eppure è proprio su tutto questo che non smettiamo mai di interrogarci. E di interrogare uno psicoanalista, quando decidiamo di chiedere il suo aiuto per raccapezzarci di più sulle nostre cose.

Ecco come lo dice Lacan:

“Poiché per l’analisi è una verità d’esperienza che per il soggetto si ponga la questione della propria esistenza, non sotto la specie dell’angoscia che essa suscita a livello dell’io, e che è soltanto un elemento del suo corteo, ma in quanto questione articolata: «Qui che sono?», concernente il suo sesso e la sua contingenza nell’essere, cioè in quanto d’un lato è uomo o donna, e dall’altro potrebbe non essere; e le due cose congiungono il loro mistero e lo legano nei simboli della procreazione e della morte. Le tensioni, le sospensioni, i fantasmi che l’analista incontra gli testimoniano che il soggetto è come bagnato dalla questione della sua esistenza, che lo sostiene, lo invade o lo lacera da ogni parte; ma ciò avviene a titolo di elemento del discorso particolare, in cui nell’Altro tale questione si articola.”[4]

E dunque - ecco come Lacan riconsidera il luogo dell’Altro nello schema L - il soggetto non ha altro modo di affrontare il buco di sapere sulle sue questioni, che per questo si pone, se non quello di sostenersi con la domanda. Il senso dell’esistenza, la sessualità umana, l’amore non sono rappresentati nell’inconscio, non sono scritti da nessuna parte e il soggetto non può sostenersi su ciò che gli sfugge, su ciò che gli viene a mancare, se non attraverso la domanda. Una domanda che rivolge all’Altro, il quale, se è uno psicoanalista, sa che non esistono risposte possibili - come invece ritengono le psicoterapie, la scienza, le religioni e la filosofia, che infatti danno risposte a tutto - ma sa piuttosto far meglio che chiudere la béance, con le riposte, e cioè disporsi come il luogo in cui il soggetto può articolare la domanda, per cui “l’inconscio è il discorso dell’Altro” diventa l’inconscio è discorso rivolto all’Altro, l’Altro riconosciuto come luogo in cui la domanda del soggetto può articolarsi per sostenerlo.

Per questo, possiamo dire, che non esiste psicoanalisi se non come dispositivo che comprenda al suo interno il luogo dell’Altro. Come quel luogo in cui il soggetto possa articolare la propria domanda, e non esiste psicoanalista se non quello che da quel luogo sia in grado di sostenere la domanda senza dare la risposta.

[1] J. Lacan. “Scritti”, vol. II, Einaudi, Torino, 1966, pag. 545.

[2] J. Lacan “Il Seminario” Libro II “l’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi” 1954.1955, Einaudi, Torino, 2006, pag 281.

[3] J. Lacan. “Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi” in “Scritti”, vol. II, Einaudi, Torino, 1966, pag. 545.

[4] Ib. Pag.545-546