Il soggetto della psicoanalisi e i suoi impossibili

I paradossi della psicoanalisi

Il soggetto della psicoanalisi - vale a dire il soggetto che lavora su sé stesso mediante lo strumento della psicoanalisi che l'analista gli rende disponibile - non coincide affatto con la persona che, avvertendo qualcosa che non va, bussa al suo studio per chiederne l'aiuto.

Vale a dire: il soggetto della psicoanalisi non è il paziente, anche se, ovviamente, bisogna riconoscersi paziente affinché un'analisi possa incominciare.

Che il soggetto che si reca dal proprio analista, si distende sul lettino, gli parla, traendone anche beneficio, non coincida col soggetto che parla all'analista, costituisce il primo dei grandi paradossi della cura analitica, un paradosso che la rende del tutto differente dalle altre psicoterapie: solo per la psicoanalisi il soggetto di cui essa si occupa non coincide col soggetto che ne fa richiesta.

Il soggetto della psicoanalisi è dunque un altro, ma un altro che non coincide neanche, come pure comunemente crede, con il soggetto dell'inconscio, almeno dell'inconscio inteso come il rimosso, cioè quello di cui paziente non sa e di cui vorrebbe sapere: se fosse solo così non ci troveremmo di fronte ad alcun paradosso, né questo di per sé farebbe in verità la differenza della psicoanalisi dalle altre psicoterapie, dal momento che tutte, anche quelle cognitivo-comportamentali e finanche le neuroscienze, concordano sul fatto che il paziente porta sempre aspetti di sé di cui non sa, che non conosce - inconsci appunto - e di cui vorrebbe sapere, o che sia utile scoprire ai fini di quella cura. Scoprire ciò di cui non si sa è oggi riconosciuto utile, finanche terapeutico, da molte discipline della salute mentale, anche di orientamento non psicoanalitico.

Il paziente della psicoanalisi freudiana, soprattutto come riletta e rilanciata da Jacques Lacan, è piuttosto il soggetto raggiunto dal significante, il soggetto diviso dalla parola dell'Altro e che Lacan, non a caso, chiama il soggetto barrato, intendendo con questo termine il soggetto segnato da una barra che non solo lo divide, ma che addirittura lo cancella.

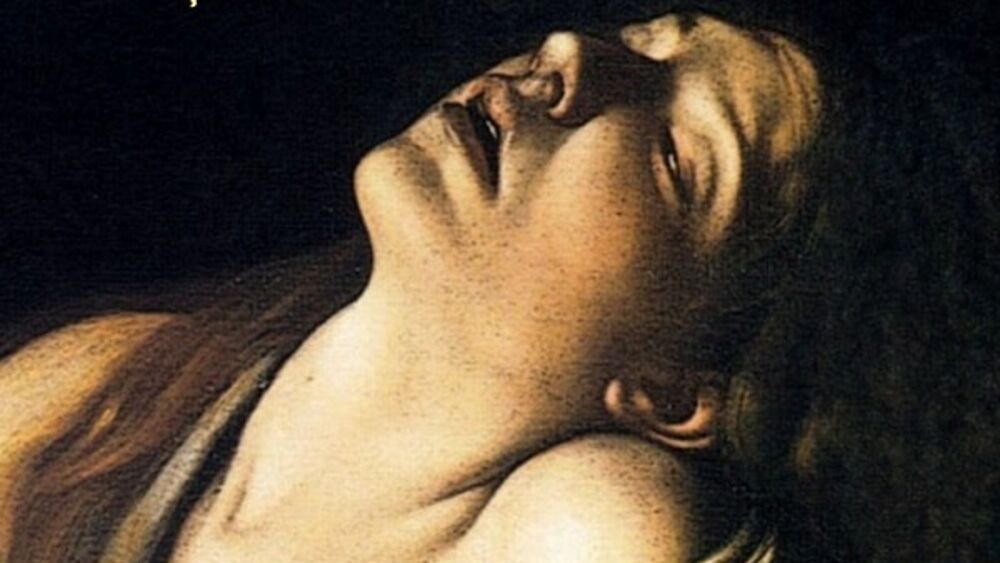

Il soggetto della psicoanalisi è dunque il soggetto che si cancella, che si cancella perché egli non è solo il soggetto che, essendo diviso tra conscio ed inconscio, vorrebbe saperne di più sul proprio inconscio, su quello che rimuove, ma perché egli è anche il soggetto che di se stesso in effetti non vuole saperne nulla: la costituzione del soggetto nevrotico, che permette all'analisi di poter fare il suo lavoro, è esattamente questa.

Ma ciò rappresenta anche il secondo paradosso della psicoanalisi, quello di ritrovarsi a lavorare con un soggetto che, se, da una parte, chiede di essere aiutato a saperne di più su ciò che di sé non conosce e sul proprio desiderio ("vorrei tanto sapere chi sono veramente e quello che voglio!" chiedono prima o poi quasi tutti i pazienti al proprio analista) e, dall'altra, si cancella come soggetto di conoscenza, vale a dire cancella esattamente il significante che lo rappresenta in quanto soggetto di desiderio e che lo rappresenta quindi presso l'Altro, giacché come dice Lacan, un significante è ciò che rappresenta un soggetto per un altro significante ("sono convinto che nessuno può conoscermi per come sono veramente, neanche io, e che nessuno può capirmi o darmi quello di cui ho bisogno", dicono ugualmente, sconsolati, i nostri pazienti!).

E siamo così giunti al terzo paradosso: il soggetto cerca nell’Altro proprio il significante che ha cancellato.

Per questo, per la psicoanalisi lacaniana in particolare, il soggetto di cui essa si interessa, è il soggetto che si costituisce sotto l’azione e la legge del significante, un significante che però non è mai un significante assoluto, poiché, per Lacan, si tratta di un significante che non cessa mai di cercare la propria significazione, come in una sfilata, vale a dire non cessa mai di produrre i propri significati che, nel caso soprattutto del nevrotico, sono proprio quei significati che lo fanno soffrire.

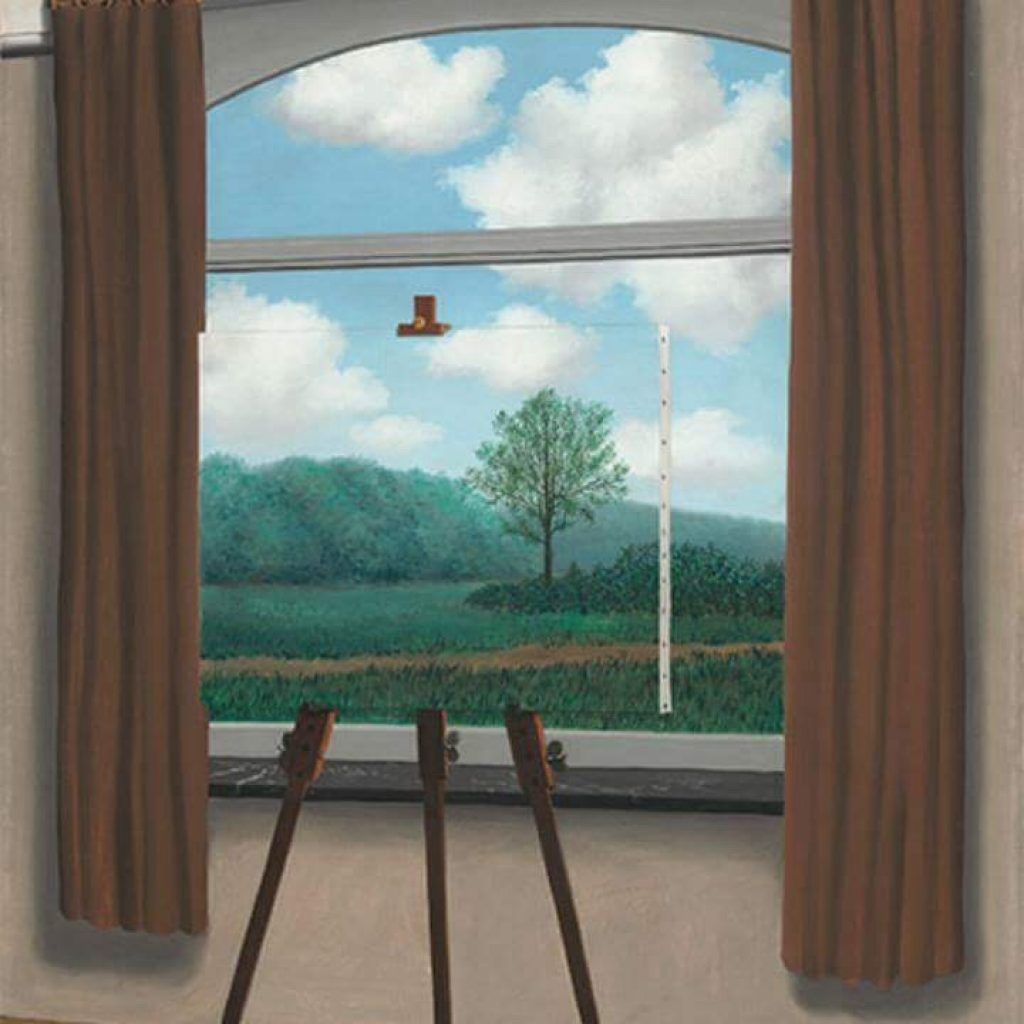

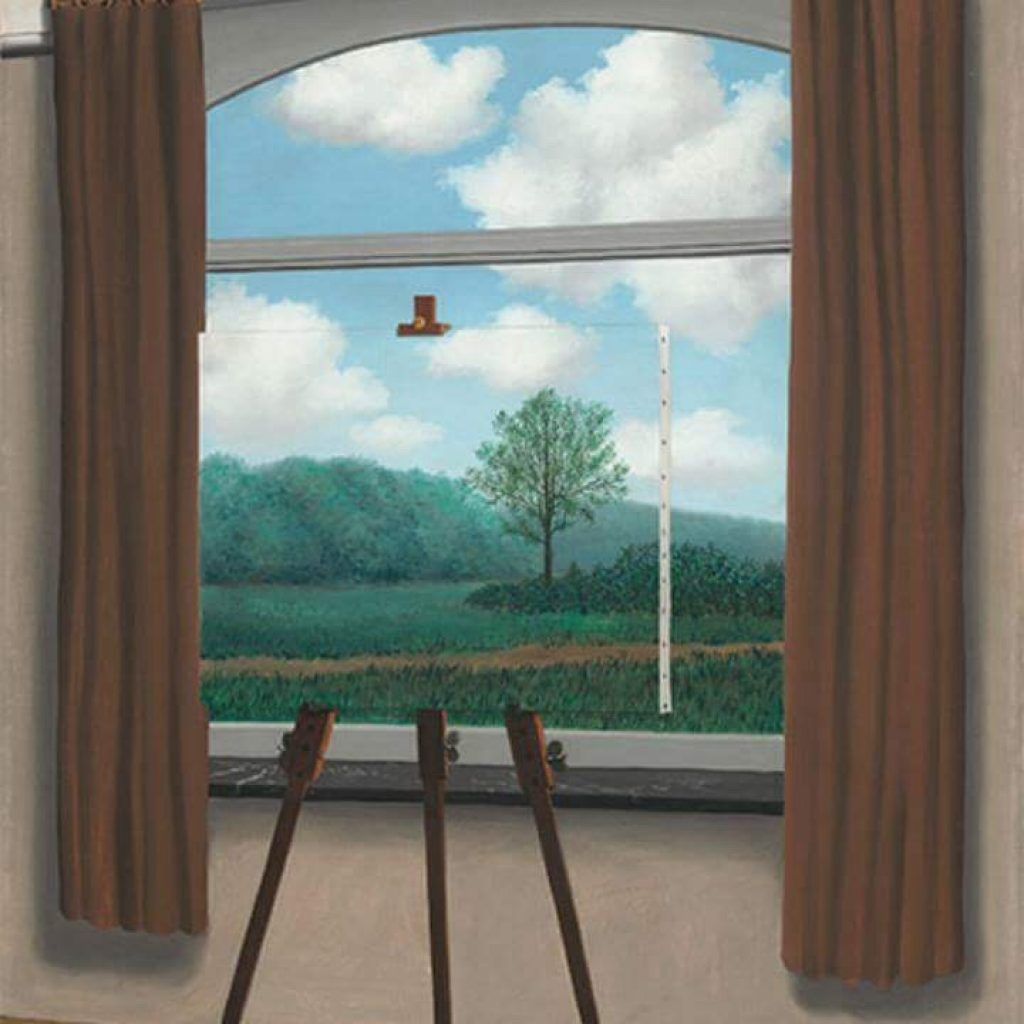

Per questo, il lavoro dello psicoanalista - soprattutto lacaniano - è quello di punteggiare in qualche modo, attraverso un ascolto e un intervento discreti, la sfilata dei significanti, affinché, da questa punteggiatura, da questo taglio, emerga il significato nascosto che fa soffrire il paziente: l'interpretazione psicoanalitica è infatti un taglio, un detto che produce un taglio, un taglio significante appunto e che Lacan chiama atto analitico.

Il soggetto della psicoanalisi, dunque - fa notare Lacan - è quello che, grazie al taglio del significante, si ritrova solo sorprendendosi lì dove non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi: nell’intervallo tra i significanti e i significati che si producono. Per questo, Lacan dice che il soggetto che noi possiamo scoprire, anzi sorprendere, in analisi, è sempre un soggetto in un "tra" e in un "fra": un "tra" i significanti e un "fra" le pieghe del suo dire. Un soggetto che però, nel sorprendersi, deve anche fare i conti col fatto di essere al tempo stesso privo proprio di quel significante che lo rappresenta presso l'Altro, di essere dunque egli stesso bucato, e l'Altro incompleto, mancante, poiché il significante che lo rappresenta è cancellato, reca sopra di sé la barra.

Voglio ricordare, en passant, che la cancellazione del significante che rappresenta il soggetto presso l’Altro non è trattata allo stesso modo nelle due forme di nevrosi: mentre l’isterica riconosce la cancellazione e non cessa di ricercarla nell’Altro - ancora – mantenendo per questo eternamente insoddisfatto il proprio desiderio affinché la ricerca non smetta mai, l’ossessivo, invece, la nega, cercando di convincersi, attraverso il sintomo ossessivo, di poter completare l’Altro in maniera tale che non rechi in sé nessuna traccia di cancellazione. Ecco perché l'ossessivo non smette mai di ripetere il proprio sintomo, come l'isterica non smette mai di ripetere la propria domanda: l'ossessivo non smette di ripetere di tentare di completare l'Altro, l'isterica non smette di ripetere di tentare di svuotarlo! Dunque, come si vede, è la ripetizione la struttura della nevrosi, ed anche il suo godimento, tanto nell'isterica, quanto nell'ossessivo, anche se in forme e per scopi opposti.

A questo punto vorrei accennare anche alla differenza tra nevrosi e psicosi.

La differenza tra la nevrosi e la psicosi, come richiama anche A. Eidelsztein (Il grafo del desiderio, Mimesis, 2015, pag. 111) non sta tanto nel fatto che la prima è dominata dalla legge della rimozione e la seconda da quella della forclusione, ma piuttosto dipende da dove cade la forclusione: a livello del significante del Nome-del-Padre nella psicosi, a livello del significante del soggetto nella nevrosi.

Per questo, un nevrotico non potrà diventare mai uno psicotico e, viceversa, uno psicotico non potrà mai diventare un nevrotico: uno psicotico, paradossalmente, è molto più soggetto di un nevrotico perché la forclusione lo raggiunge a livello del significante del Nome del Padre e non, come nel nevrotico, a livello del significante che lo rappresenta come soggetto. Lo psicotico è perciò un soggetto pieno, non diviso, non barrato, e che dunque non si interroga su se stesso presso l'Altro, il che significa che lo psicotico rimane sul piano del bisogno e non su quello del desiderio e, di conseguenza, sul piano della psicoterapia e non su quello della psicoanalisi.

A questo punto, cercando di tirare le somme di quanto detto finora, e rifacendomi in parte ancora ad Eidelsztein (op. cit. pag. 109), possiamo renderci conto di come la costituzione del soggetto umano ci metta inevitabilmente di fronte a anche a degli impossibili, dei quali, il primo, è l’impossibile della completezza dell’Altro; il secondo è l’impossibile della concordanza tra soggetto del bisogno e soggetto del desiderio; il terzo è l’impossibile per il soggetto di cogliersi e conoscersi come tale (il soggetto non si conta) e infine, un quarto potrebbe essere proprio l’impossibile che un nevrotico diventi psicotico e viceversa. Anzi, direi, che quest'ultimo è l'impossibile primo della clinica della psicoanalisi freudiana!

Bisogna però precisare – e su questo Lacan è molto chiaro – che gli impossibili di cui si tratta in psicoanalisi, quest'impossibili, non sono dell’ordine della natura, ma sono di ordine logico, sono cioè impossibili del registro del significante e non del registro della natura.

Molti degli impossibili che conosciamo, o che riteniamo tali perché attribuiti alla natura, sono in effetti dell’ordine significante, vale a dire della logica: “per quanto se ne sa finora”, che è la stessa poi degli impossibili matematici.

Per concludere, nel nostro campo, il campo della soggettività umana che interessa alla psicoanalisi, un campo disseminato, come abbiamo visto, da paradossi e da impossibili, i paradossi e gli impossibili del soggetto non hanno tuttavia niente a che vedere con lo scacco, la rinuncia, l'impotenza, anzi, al contrario, come la clinica ci dimostra, non può esservi nessun percorso verso la salute mentale che non parta dal riconoscimento dei “propri paradossi" e dei "propri impossibili”, per farne, non punti di arresto, ma punti di partenza verso modi invece possibili, nuovi, e più sopportabili di stare al mondo.

Questo è il grande contributo della psicoanalisi freudiana alla salute e alla vita del soggetto umano.