LA CLINICA CONTEMPORANEA

Il paradigma della psicosi

La clinica contemporanea

sembra andare definendosi sempre più come una clinica delle psicosi

, segno evidentemente del fatto che il paradigma entro cui si muove oggi l'essere umano è piuttosto quello delle psicosi, e non più delle nevrosi

, come sembrava avvenire invece qualche tempo fa .

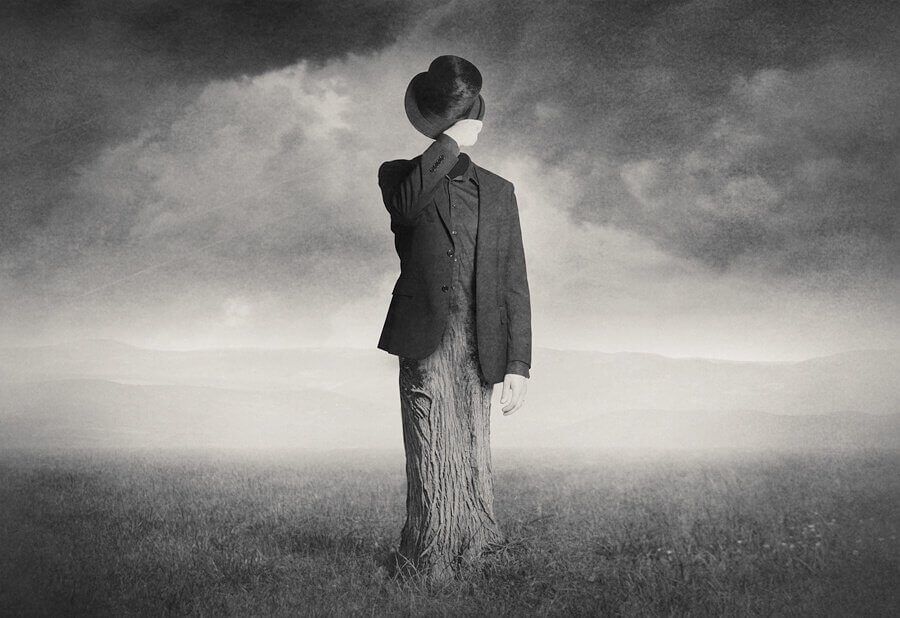

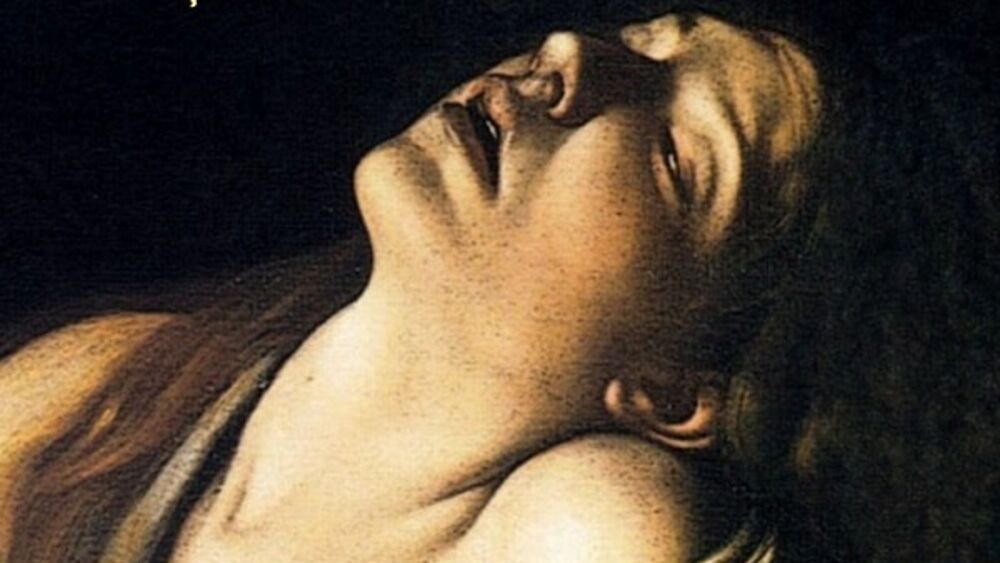

Vale a dire che abbiamo sempre di più a che fare con soggetti dominati dall' angoscia del vuoto

e della inconsistenza,

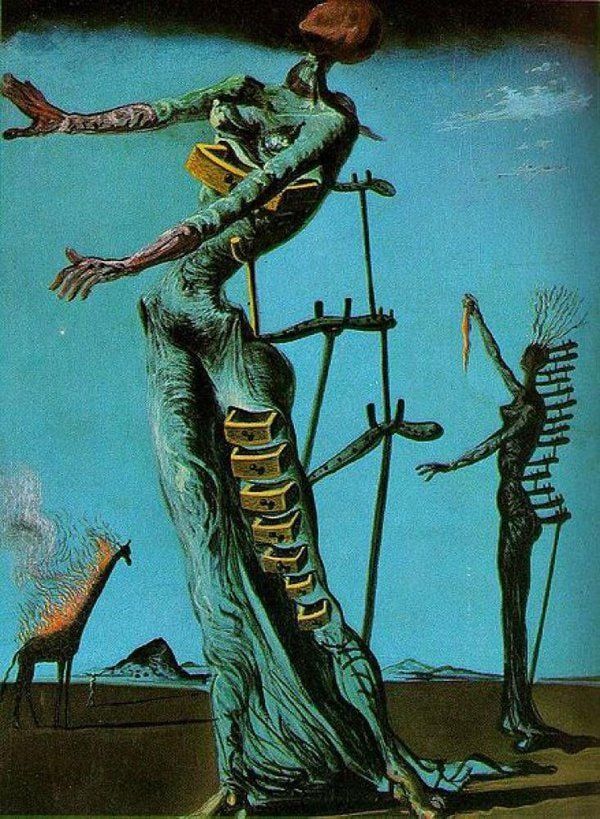

e che pertanto tendono ad organizzarsi intorno a strutture identificatorie, narcisistiche

, ripiegate su se stesse, e costrette a modalità di comportamento per lo più impulsivo

, dove l' azione

prevale sul pensiero

e l' apparenza

sull' essere

- il sembiante

sul simbolico

- e dove l' Altro

non è quello della domanda

, quindi l'Altro del desiderio

, ma il simile

oggetto/complice di godimento

uno.

Dunque non più la clinica del desiderio, della domanda, dell' amore

di transfert

, la clinica cioè della mancanza

, ma la clinica dell' assenza del desiderio

e del bisogno

di tutto e subito, del narcisismo

.

Il sintomo

di oggi, è infatti espressione evidente della impossibilità a concepire la mancanza, della impossibilità a riconoscersi come soggetti attraversati dalla mancanza, da quella mancanza-ad-essere

, come la chiama Lacan

e che altro non è se non l'effetto della castrazione

e della divisione soggettiva

per effetto del linguaggio

.

La conseguenza di questa mancanza di mancanza è prima di tutto la impossibilità di amare

. Amare significa infatti una sola cosa: poter dire a qualcuno mi manchi.

Il paradigma della psicosi è dunque quello di stabilire il primato del pieno e del tutto come antidoto a qualsiasi mancanza, e dunque un paradigma che sacrifica l'amore alla certezza di non avvertire più nessuna mancanza, e che ridefinisce l'amore come ciò che assicura al soggetto il suo funzionamento al di là di ogni sfasatura, evitandogli di causarne il desiderio: la logica del funzionamento sostituisce quella del desiderio. La nuova clinica è una clinica del funzionamento e non più una clinica della mancanza.

Naturalmente l'egemonia del paradigma della psicosi ha comportato un cambiamento delle presenze negli studi degli analisti

, cambiamenti della domanda di aiuto

e cambiamenti nel modo di accogliere e rispondere da parte degli analisti.

Sarebbe lungo affrontare qui la questione della diversa posizione che un analista si trova chiamato ad assumere nella risposta e nella direzione della cura con questi pazienti, ma ci limitiamo a ricordare che si tratta di pazienti che chiedono aiuto senza farne domanda

, che sono cioè portatori più che di una domanda su di sé, di una richiesta per se stessi: non la domanda di essere aiutati a capire cosa stia succedendo e perché, ma la richiesta che tutto venga rimesso a posto e tutto possa riprendere a funzionare correttamente "come -se non meglio di prima". Non il riconoscimento dunque di avere delle difficoltà su cui interrogarsi e chiedersi "ma questo che vuol dire?", ma la certezza di avere inceppi di funzionamento da eliminare, nel più breve tempo possibile e completamente.

I pazienti di oggi cercano un aiuto tecnico, ponendosi in una posizione passiva: chi non può fare domanda e riconoscere di avere qualcosa da poter capire, ma qualcosa che qualcuno pagato ad hoc deve aggiustare, è sempre in una posizione passiva, una posizione cioè che è tipica della suggestione e non del transfert. Dunque in una posizione che è propria delle psicoterapie e non della psicoanalisi.

Per questo il paradigma delle psicosi è un paradigma anti analitico e che "lavora" per far decadere la psicoanalisi. Sta allora agli analisti non arretrare, non arretrare davanti alla psicosi, come diceva Lacan: vale a dire sta agli analisti sapersi proporre come coloro che, pur accogliendo pazienti che chiedono aiuto senza farne domanda, sanno aspettare, sanno saperci fare con una domanda che sembra non poterci essere e con la risposta che sembra non poter essere data, in maniera tale che più che far cadere la domanda sappiano come renderla possibile.