IL MATRIMONIO METTE ALLA PROVA L'AMORE

La ripetizione

è quanto di più necessario ci sia per un essere umano. Non per niente è stata riconosciuta da Lacan come uno dei quattro concetti

fondamentali della psicoanalisi.

La ripetizione è infatti quel punto di reale

, nel desiderio

, che non vuole saperne di soddisfarsi mai del tutto e di non cessare di ritornare, ma che proprio per questo è anche ciò che rassicura.

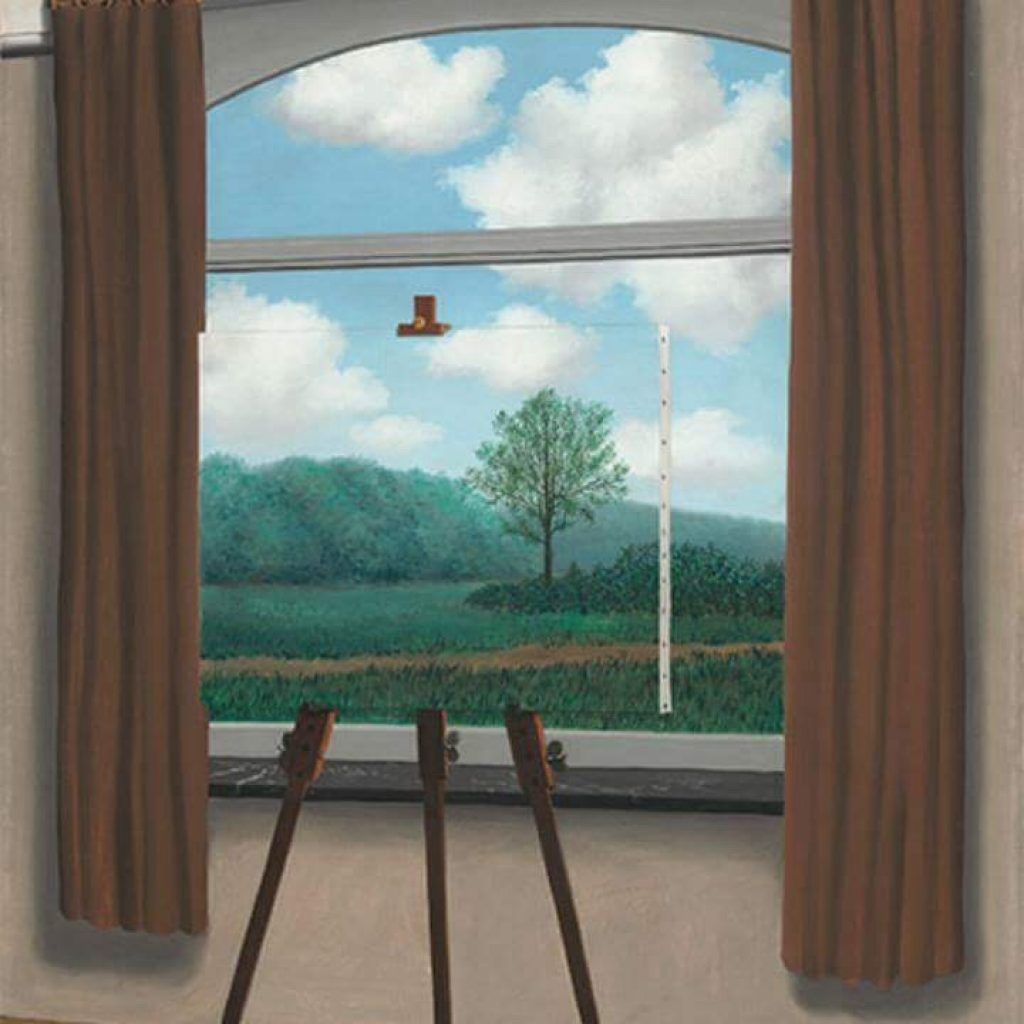

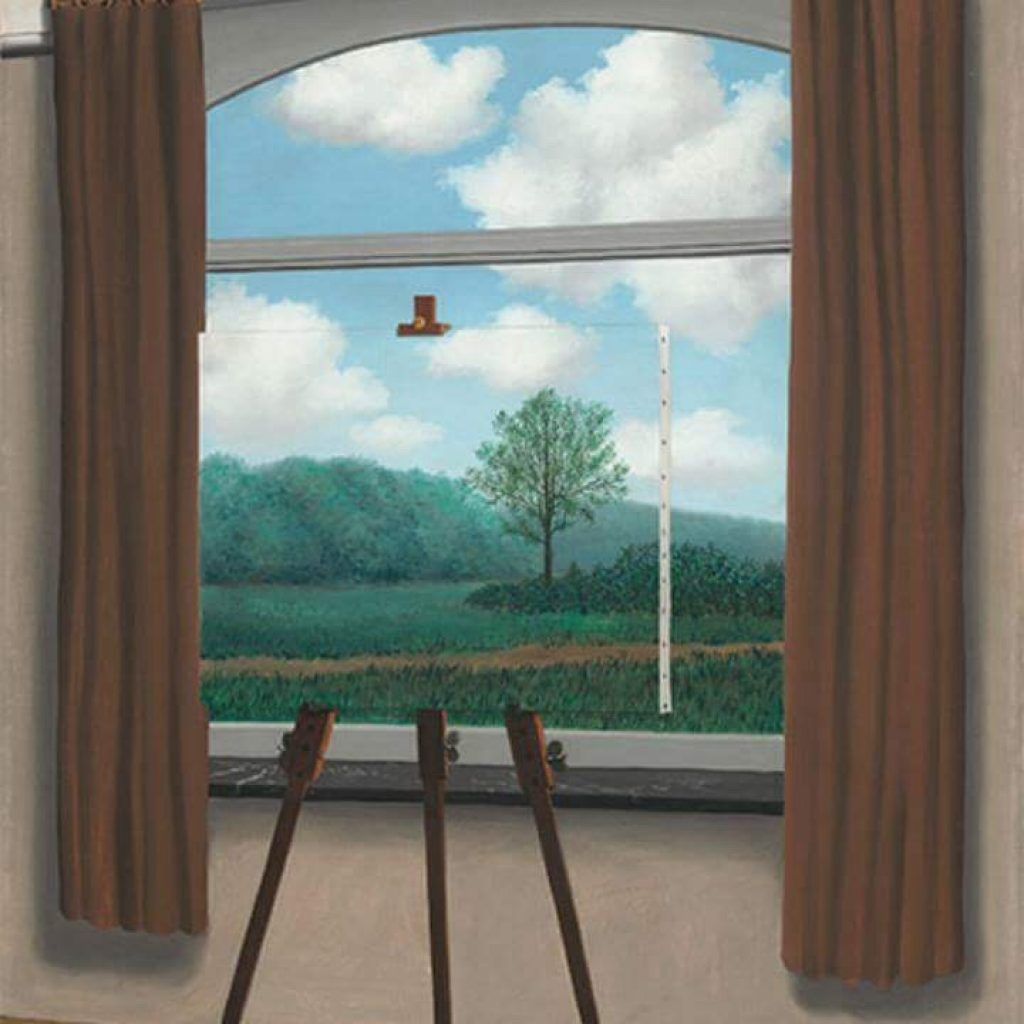

Come l'alternarsi del giorno e della notte: un alternarsi incessante, che si ripete da sempre, il reale che esiste senza ombra di dubbio e su cui non possiamo dir nulla, ma che è anche quanto di più certo e rassicurante possa esserci. Vi immaginate l'angoscia se un giorno non dovesse più sorgere il sole? Per questo, evidentemente, non possiamo smettere di scrutare il cielo, né di fare previsioni sul tempo che ci sarà domani. L'unica cosa certa del domani è infatti che il sole sorgerà di nuovo. Ma se abbiamo una tale necessità, è solo perché siamo immersi in una trama simbolica

che temiamo possa interrompersi in qualsiasi momento.

Il reale

invece è ciò cui non manca nulla, e che ritorna sempre allo stesso posto: cosa vi è dunque di più rassicurante di questa incessante ripetizione dell'uguale?

Il sintomo

, con la sua fissità, con la sua insistenza, con il suo ritornare sempre allo steso modo -dunque proprio per il fatto che si ripete- in fondo, serve, evidentemente, anche a questo: a fissare, mediante il suo ripetersi, la certezza del ritorno sempre dello stesso discorso.

Freud

scoprì la ripetizione del sintomo come coazione, coazione a ripetere

, -così appunto la definì-, vale a dire come una pulsione al di là del principio di piacere.

Perché, se il piacere destabilizza continuamente il soggetto mettendolo di fronte all'incertezza del suo accadere, al fatto cioè che il piacere, per quanto ricercato, non è detto che venga trovato sempre là dove ce lo aspettiamo, quello che invece è posto al di là del suo principio, in quanto affidato alla certezza della ripetizione, la coazione a ripetere dunque, assicura invece sempre lo stesso medesimo esito: l'accadere dell'uguale, e dunque la certezza di ciò che si ci aspetta, e di ciò che non cessa mai di scriversi.

Lacan

utilizzerà per questo fenomeno, della coazione a ripetere, per il tramite della pulsione di morte

, il termine di godimento

.

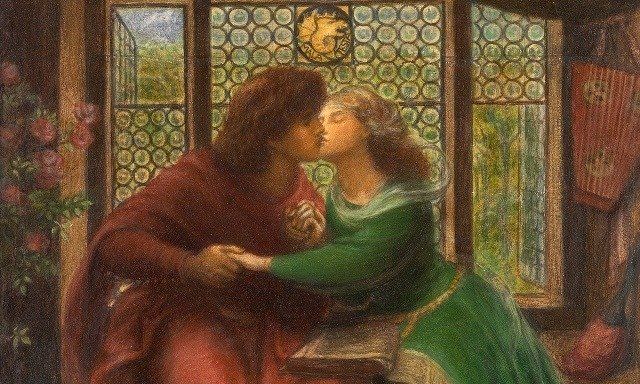

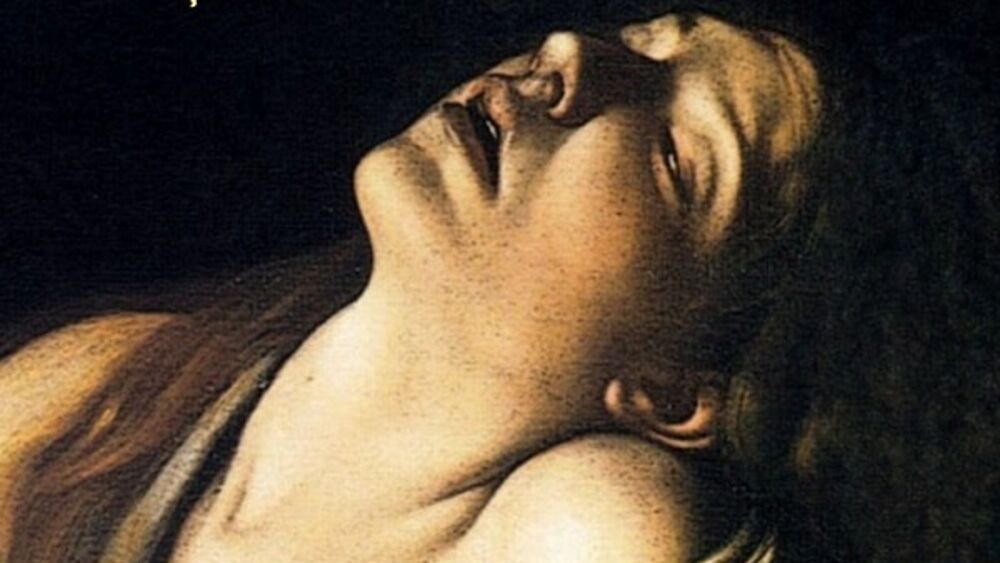

E' per questo che gli amanti vorrebbero che l'amore

, che accade come contingenza imprevista, come ciò che ha cessato di non scriversi, diventasse ciò che, da questo momento, non cesserà più di scriversi. Diventasse, l'accadimento dell'amore, da quello che cessa di non scriversi a ciò che non cessa di scriversi. "Ancora... " "per sempre..." sono le frasi dell'amore e dell'illusione che esso possa diventare ciò che senz'altro si ripeterà sempre, uguale, ogni giorno, allo stesso modo. E' per questo che coloro che si amano hanno bisogno di promettersi reciprocamente eterno amore, una promessa

però che, se da una parte è pretesa, dall'altra non dà garanzia alcuna, se non nell'immaginario, che si possa esigere ciò che si promette.

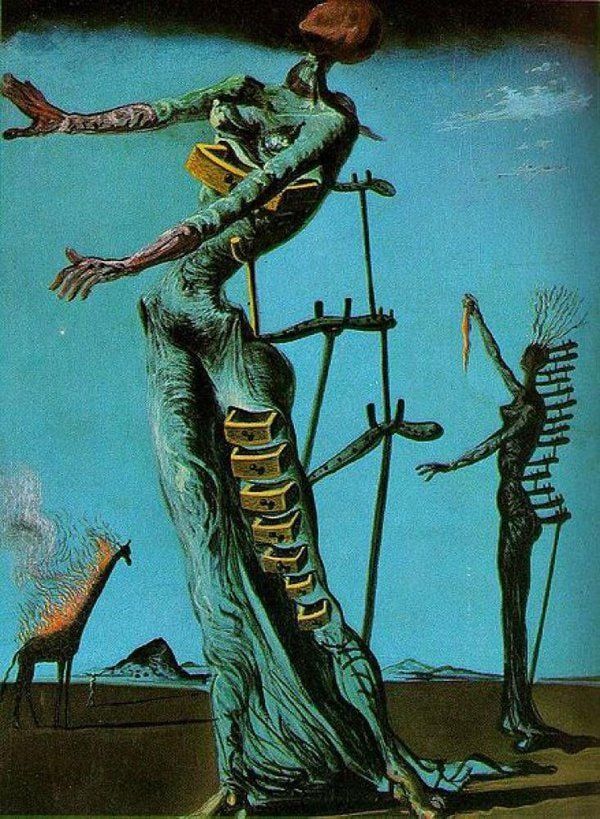

Di qui, evidentemente, il bisogno che venga "promulgata" allora, da qualcuno, una Legge

, Una, che garantisca la certezza della promessa e la esigibilità dell'amore che si promette, che imponga un testimone della promessa che i due si fanno, una legge che possa permettere all'amore di potersi finalmente scrivere. Di qui la necessità di una legge che sancisca anche la continuità, persino la indissolubilità, del discorso d'amore tra un uomo e una donna, trasformandolo in un discorso "obbligato", in un legame dunque, anzi in un vincolo, nel " sacro vincolo del matrimonio

", appunto, quando la Legge che lo istituisce non è soltantoo quella degli uomini, ma anche la Legge di Dio.

Una cosa però è che la necessità di ripetizione, che l'amore reclama attraverso la sua promessa, si mantenga nel desiderio

dei due che si amano, altra cosa è che essa venga affidata alla legge

, che l'amore venga cioè sancito attraverso una regola che pretenda di vincolarlo attraverso una scrittura

che lo renda eterno: "finché morte non vi separi" è la formula del matrimonio. L'amore, invece, può essere solo detto, come discorso, il discorso amoroso

, e dunque affidato solo alla parola degli amanti tra loro, alla loro parola, e non a quella rivolata all'Altro, una parola che non può essere scritta, anche se può esser detta attraverso una lettera, la lettera d'amore

, che è comunque scrittura della parola che rimane tra i due e non di una parola che diventa quella del contratto dinanzi a terzi, la scrittura della poesia, e non quella della legge. Insomma, l'amore si svolge nel tempo, è qualcosa che si dipana e dunque, in quanto tale, non può circoscriversi in un punto, mediante una scrittura che si dà una volta per sempre e come impegno che i due assumono nei confronti dell'Altro in quanto terzo. L'amore è un "sì" che i due che si amano vogliono chiedersi l'uno all'altro, e pronunciare ancora, e ancora, e non un "sì" che l'Altro chiede loro di pronunciare una sola volta, e di sottoscrivere in presenza di testimoni, come impegno che possa valere per sempre.

Affidare dunque il desiderio che l' atto d'amore

possa ripetersi ancora, e ancora, come l'amore stesso vuole, come coloro che si amano reclamano e si promettono, ad una legge stabilita dall'Altro, da un terzo che si chiama dunque, simbolicamente, a testimonianza, e a garanzia, di un amore che è tale in quanto trama discorsiva tra due che possono prometterla senza garantirla, significa sottrarre l'amore alla logica della scelta dell'uno per l'altra, per trasferirlo all'obbligo sancito dall'Altro e dunque significa farne, da discorso amoroso della sola parola, mutevole, dei due, amore della certezza logica, scritta in presenza dell'Altro.

Affidare l'amore alla legge significa sottrarre l'amore al desiderio degli amanti per subordinarlo al desiderio dell'Altro e alla sua legge: i due che si amano non domandano più soltanto l'uno all'altra, ma insieme chiedono all'Altro il riconoscimento simbolico del loro amore, e la sua iscrizione nel registro della legge, per ottenere, in cambio, la garanzia e la tutela della stabilità, se non della indissolubilità, del loro amore che, da discorso, diventa ora legame, accettandone i due le conseguenze, tra le quali anche e soprattutto che ora sarà l'Altro a permetterne l'eventuale scioglimento, attraverso un'altra legge, quella del divorzio.

Insomma, con il matrimonio, e le leggi che lo regolano, l'amore, da discorso tra due -con tutta la incertezza cui questo rimanda sul piano del reale: un discorso può cessare di dirsi in ogni momento- diventa patto, stabile e stabilito, e affidato all'Altro, che lo regola, sia nel modo attraverso cui può consentire che il discorso d'amore prosegua, sia nelle forme che esso può assumere come legame sociale, sia nelle modalità della sua dissoluzione, laddove il discorso amoroso cessi comunque di dirsi.

Sia chiaro: ciò non significa che due non possano continuare ad amarsi finanche nel vincolo del matrimonio -fortunatamente ne abbiamo ancora molti esempi- ma che il matrimonio, se non esclude l'amore, certamente lo mette alla prova, anche perché, contrariamente a quanto illusoriamente si è portati a credere -illusione cui, per motivi che saranno magari argomento di un altro scritto, sono in genere più esposte le donne, e non che gli uomini non ne abbiano anche delle loro- il matrimonio non garantisce per niente l'amore, chiedendone molte volte, piuttosto, il sacrificio.