Scienza e Psicoanalisi

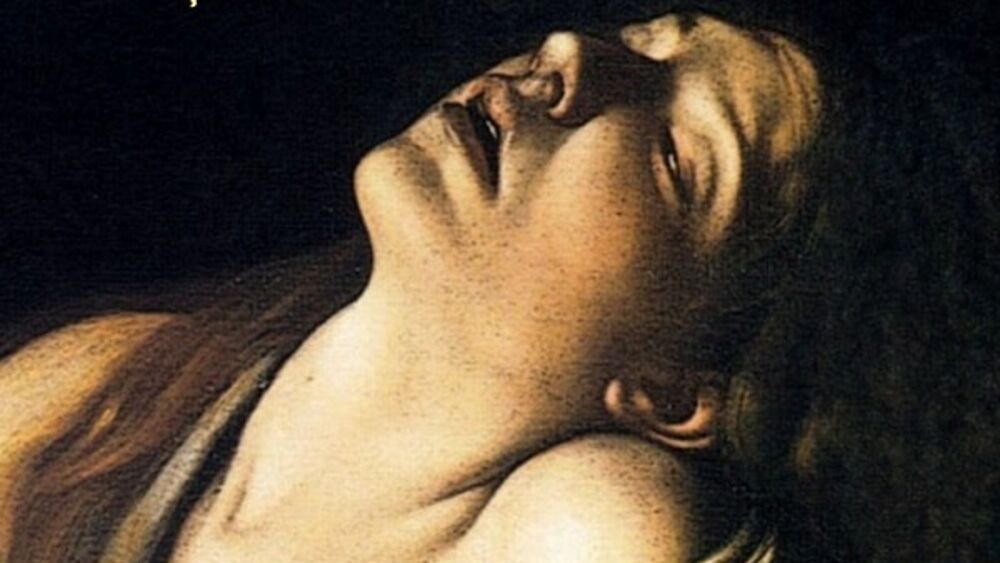

L'ossessione per la validazione scientifica delle psicoterapie e in particolare della psicoanalisi (la quale per il suo statuto non può rientrare in nessun discorso di validazione scientifica senza perdere a mio avviso la sua credibilità ed efficacia), si fonda sul paradigma tipico dell'epoca post moderna del primato scientista del sapere su quello della conoscenza, che non è un affare di numeri e provette ma una questione di fiducia e di riconoscimento simbolico dell'Altro che non può essere quindi ridotto alla mera certificazione oggettiva e scientista, perché "si crede a chi si ama e non a chi dice il vero". Per Lacan la scienza, che riduce il linguaggio ad una registrazione neutra, ha lo statuto di "conoscenza del reale" e il suo linguaggio è il linguaggio costatativo, il linguaggio che certifica in maniera neutra, oggettiva, tecnicista. Un linguaggio quindi desoggettivato.

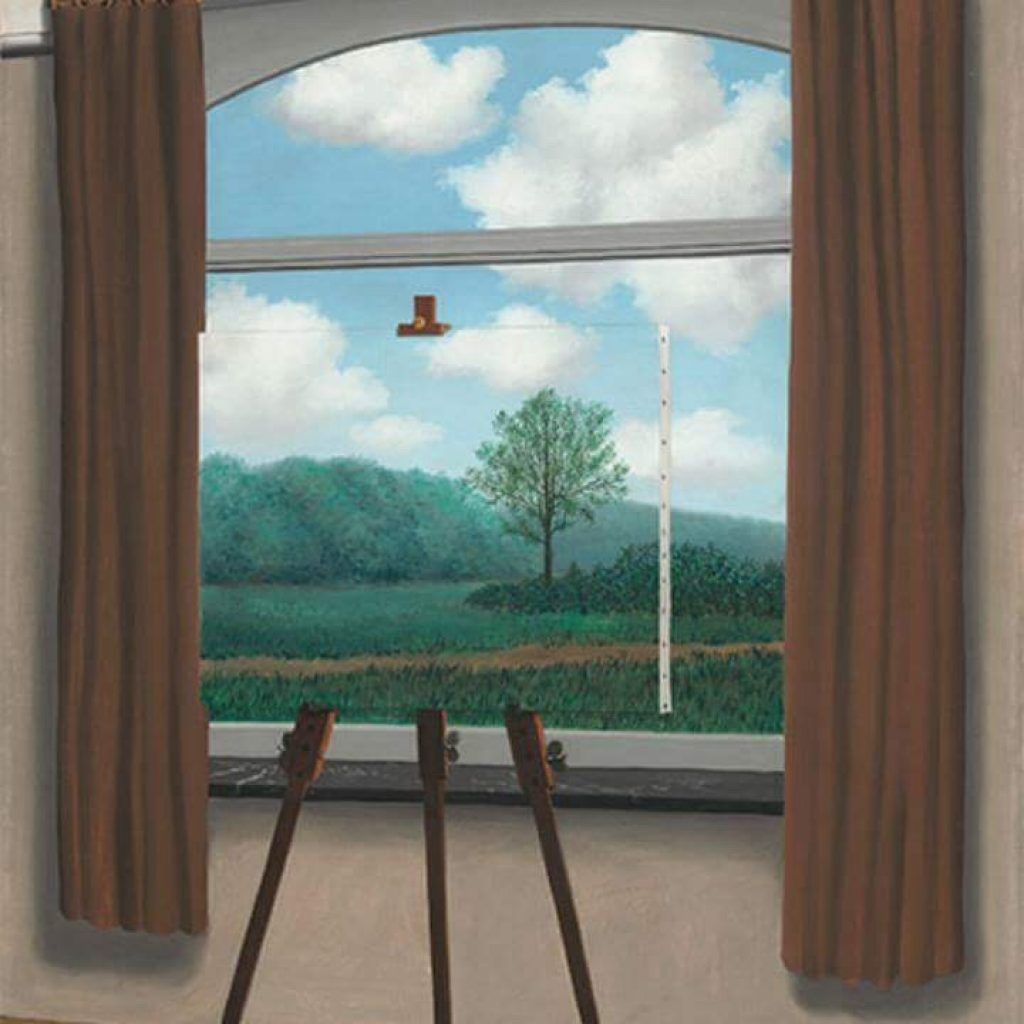

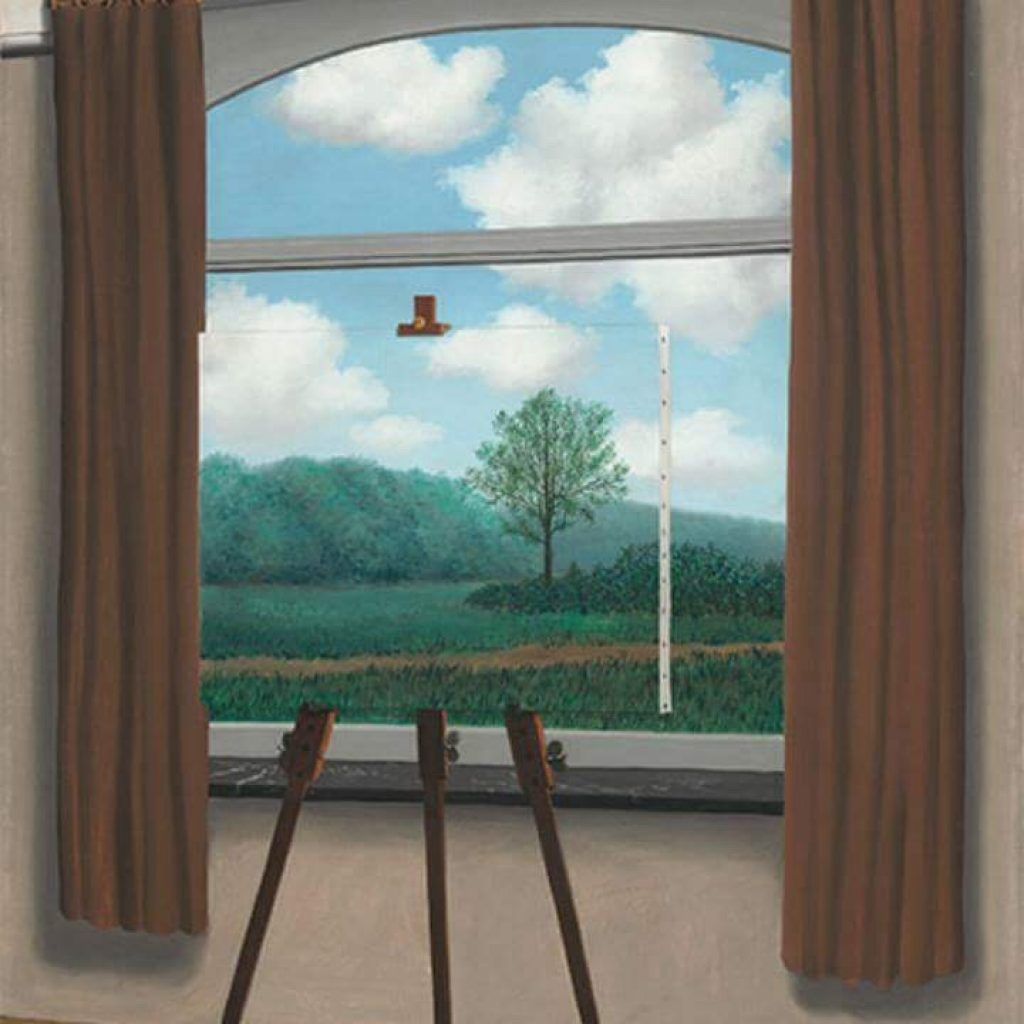

La psicoanalisi invece fonda la sua pratica sull'uso del linguaggio comunicativo-performativo, del linguaggio inteso cioè come mediazione del legame sociale, e quindi come mediazione del transfert con l'analista, come linguaggio che non è quello del sapere reale, ma del transfert sul sapere che simbolicamente è riconosciuto provenire dall'analista, il linguaggio dunque dell'impegno soggettivo.

L'efficacia della psicoanalisi poggia allora proprio su questo, sul fatto che il paziente, potendo nutrire fiducia, accede di fatto alla dimensione simbolica del sapere e non pretende la certificazione oggettiva dell'efficacia della psicoanalisi -altra cosa è invece pretendere di sapere chi è l'analista, se ha davvero attraversato il percorso di studi e di formazione che lo autorizza a costituirsi come tale. Infatti un'altra manifestazione dall'ossessione scientista è la pretesa di ricevere la certificazione sul metodo e non della persona che lo attua nella pratica. Infatti non sarebbe possibile un'analisi ad un soggetto che prima di iniziarla ne chieda la certificazione scientifica, esattamente come non avrebbe senso per un figlio la pretesa di condizionare il riconoscimento del proprio padre al reale della certificazione del DNA, piuttosto che attraverso la via del riconoscimento simbolico, che si basa sulla capacità di fidarsi che colui che viene presentato come padre effettivamente lo sia.