Lasciarsi andare in analisi

Inconscio e intersoggettività

Molti, anche tra gli psicoanalisti, ritengono che in analisi occorra, affinché emerga l'inconscio, che il paziente si "lasci andare" alle proprie emozioni, parlandone liberamente e senza inibizioni.

Allo stesso modo, e specularmente, anche l'analista deve saper lasciarsi andare al libero "ascolto" delle proprie emozioni in maniera tale da metterle in "risonanza" con quelle del paziente, poiché - molti ritengono - che una buona analisi consista nella "libera circolazione delle rispettive emozioni, del paziente e dell'analista", e che i suoi effetti dipendano da quella sorta di "buon contatto emozionale", che un analista - come la "celeste corrispondenza d'amorosi sensi" di foscoliana memoria - deve saper stabilire con il proprio paziente.

In altri termini, gli psicoanalisti, che seguono questo metodo, sostengono che una buona analisi debba servirsi della cosiddetta empatia e del controtransfert, come veri e propri strumenti "tecnici", di conseguenza, secondo tale approccio, e come ebbe a dirmi un collega di tale orientamento, la psicoanalisi non si servirebbe della parola del paziente, ma della persona dell'analista. Si tratterebbe cioè di "psicoanalisi interpersonale".

Di conseguenza, gli analisti dell'empatia e del controtransfert ritengono che, se vi sono resistenze, paure, difficoltà da parte del paziente, è perché egli resisterebbe a lasciar andare liberamente le proprie emozioni, e dunque a che l'inconscio si manifesti attraverso di esse.

In effetti, questa visione - perché, a mio avviso, esattamente di una "visione" immaginaria si tratta - misconosce che per la verità l'inconscio non ha bisogno di nessun "lasciarsi andare" affinché emerga, ma che è semmai il contrario, poiché la "risonanza" delle emozioni dell'analista con quelle del paziente e la supposizione che mediante il controtransfert l'inconscio dell'analista sia la via per cogliere quello del paziente di fatto, invece, producono l'effetto contrario, vale a dire la scomparsa dell'inconscio del paziente negli aspetti emozionali e inconsci dell'analista dal momento che questi vengono messi in gioco nella relazione analitica.

Piuttosto, come infatti Freud ci ha fatto notare molto scrupolosamente, e come l'esperienza conferma continuamente, l'inconscio emerge proprio quando meno ce lo aspettiamo e proprio quanto meno ci lasciamo andare alle emozioni: emerge innanzitutto nel sintomo (lì, non nelle emozioni, sta l'inconscio che interessa allo psicoanalista), oppure nei lapsus, negli atti mancati, nei sogni e nella sofferenza del nevrotico. Per Freud il controtransfert è perciò un disturbo, un ostacolo a che l'inconscio emerga e non il mezzo per arrivarvi.

Per la psicoanalisi freudiana l'inconscio è nella parola e non nelle emozioni del paziente, né tanto meno lo si può andare a pescare nell'inconscio dell'analista, vale a dire nel suo controtransfert, ossia nella risposta dell'inconscio dell'analista a quello del paziente.

Dunque, l'analisi vera e propria non ha molto a che vedere con la libera manifestazioni delle emozioni: non è per questo che il paziente viene in analisi, né è questo che serve ad un'analisi vera e propria. Il lasciarsi andare alla proprie emozioni serve piuttosto nei centri benessere, non nella stanza d'analisi.

Il paziente viene in analisi per parlare di sé e di ciò che lo fa soffrire, e per avere la garanzia di un ascolto qualificato e non per condividere le proprie emozioni con quelle dell'analista o, peggio, per ascoltare le rivelazioni dell'analista di quello che lui analista sente risuonare dentro di sé in risposta a quello che il paziente gli dice.

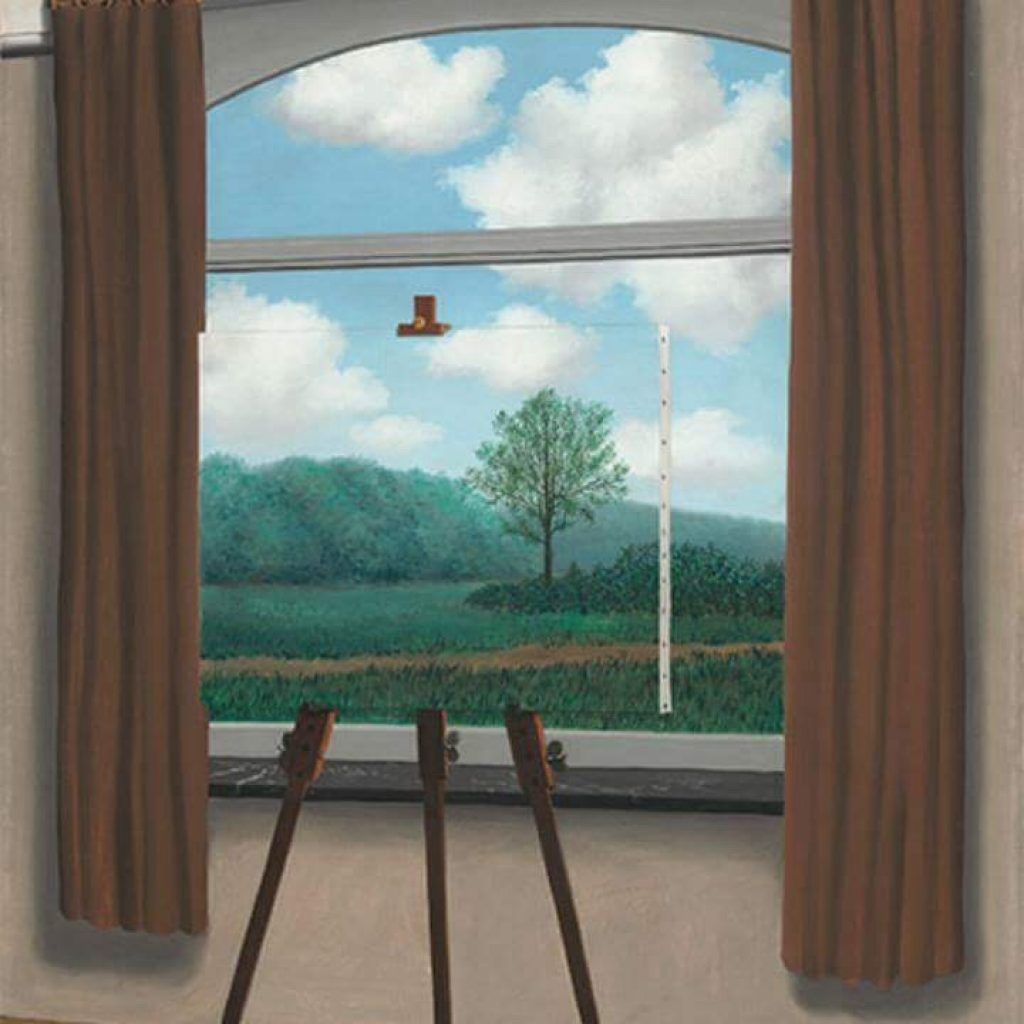

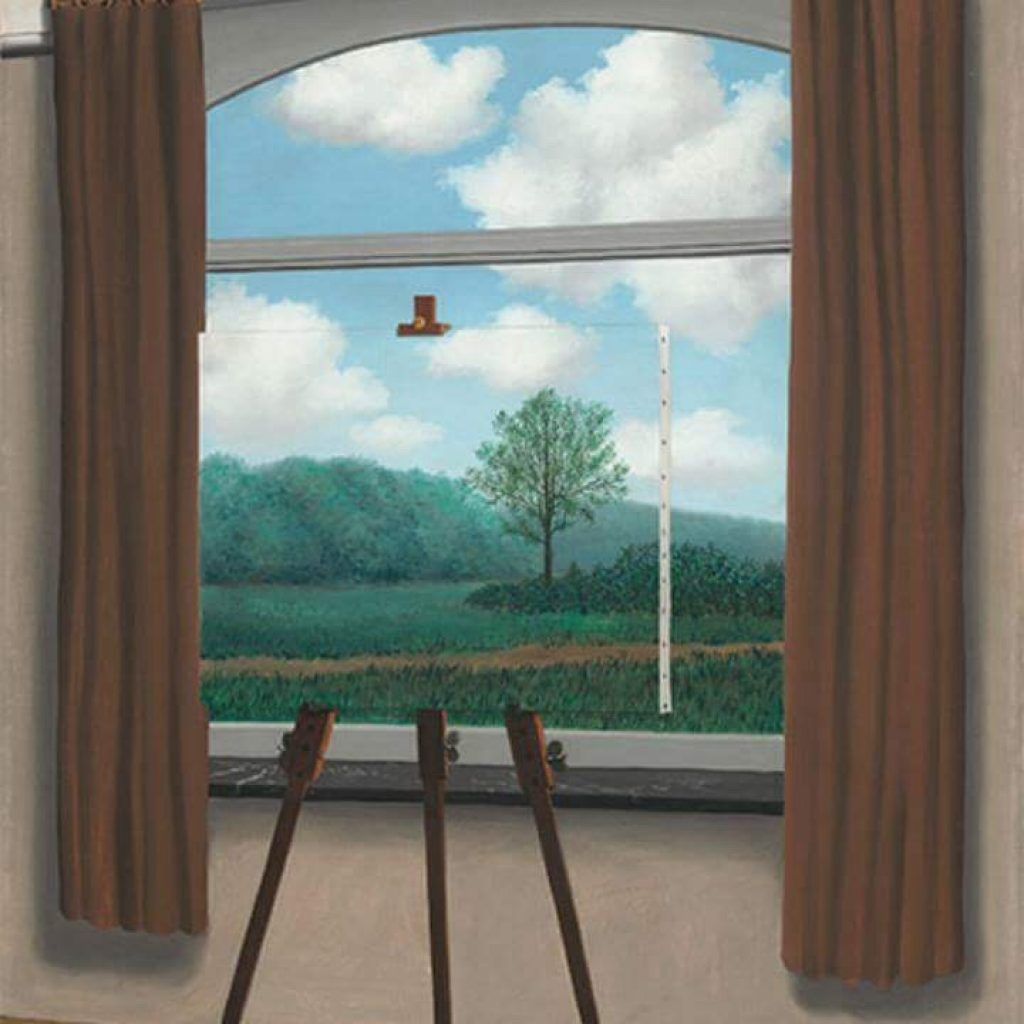

In analisi il paziente non deve lasciarsi andare alle emozioni, ma alla parola. Deve lasciarsi andare a quello che Freud ha raccomandato che gli analisti chiedano ai propri pazienti: di dire tutto, ma proprio tutto che passa per la mente seguendo il filo delle "libere associazioni". Questa la "regola fondamentale" dell'analisi, la regola di dover fare lo sforzo di dire qualsiasi cosa, nella speranza, come dice Lacan, che "dai particolari del racconto del paziente possa emerge quel singolare che permette di collegarlo al suo destino".

Il paziente deve lasciarsi andare dunque, non alle emozioni, ma alla parola, che l'analista deve ascoltare e alla quale deve stare attento a non fare da ostacolo: l'analista cioè non deve fare da ostacolo a che il paziente metta in parola il proprio inconscio attraverso le libere associazioni, associazioni che sono di parola e non di emozioni.

Le emozioni, invece, e soprattutto lasciarsi andare ad esse, sono al contrario proprio un modo per fare da ostacolo alla parola.

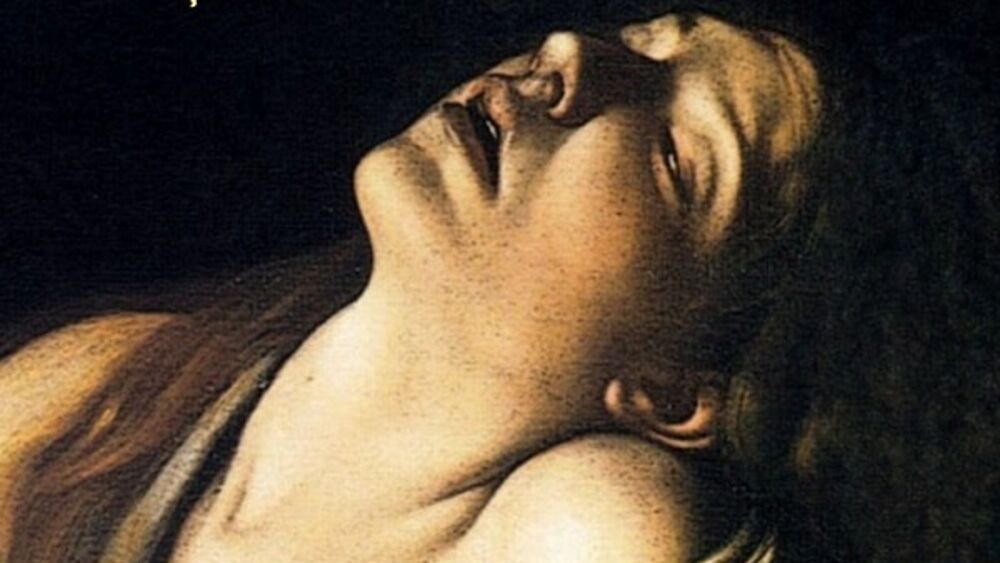

Questo non significa, sia chiaro, che se in seduta il paziente viva una intensa emozione, l'analista debba zittirlo e mandarlo via e non invece accoglierlo e, perché no, anche sostenerlo: significa solo che, in quel momento, vi è una sospensione, un intoppo delle libere associazioni, e che, proprio per questo, l'analista deve invitare il paziente a parlarne, a metterla in parola. Né possiamo disconoscere che in quella emozioni non vi sia "inconscio" - ce ne è eccome - ma vi è inconscio in un modo tale che non è interpretabile. Interpretare le emozioni, ammesso che sia possibile, non è, a mio avviso, analiticamente corretto, perché qualsiasi cosa se ne possa dire sarebbe solo dell'ordine dell'immaginario.

Quello che, in analisi, è difficile, quello a cui si resiste è proprio parlare attraverso le libere associazioni, dire senza pensare, che, come dice Lacan, comporta uno sforzo considerevole da parte del paziente. Parlare di tutto, di sé, significa, dice sempre Lacan "sudare sette camicie". Lasciarsi andare all'emozioni è più facile e non serve a niente, in analisi.

Si resiste alla parola, non alle emozioni. Perché? Perché la parola detta in analisi è già interpretazione dell'inconscio, e se è interpretazione dell'inconscio è già un saperne su di esso, un sapere su di esso, un sapere che si apre sul proprio inconscio.

Sapere del proprio inconscio è essenziale per la cura perché nulla può essere curato se non attraverso il sapere, un sapere che, essendo sull'inconscio, è sempre un sapere sulla causa, vale a dire sul "reale", in ultima istanza, un sapere sul reale del proprio desiderio, e il reale del proprio desiderio è un vuoto, un buco.

Per questo si resiste alla parola, perché si resiste al sapere al di là del desiderio che pure si ha di curarsi e di poter stare meglio, si resiste ad un sapere che conduce sul bordo di un buco, che è ciò che Freud intese come "rimozione originaria, che intese, attraverso il famoso sogno di Irma, come "l'ombelico del sogno", ossia come il non rappresentabile, come l'impossibile a dirsi.

"L'ombelico del sogno" è quel buco di sapere che proprio il gioco delle emozioni in analisi, favorite dagli analisti dell'empatia, serve a coprire, non a svelare.

Si resiste dunque al sapere di sé stessi, del proprio inconscio e del proprio desiderio, non alle proprie emozioni, perché, portandoci sul bordo di un vuoto, il sapere ci fa paura, ci angoscia. Non a caso, riprendendo Freud, Lacan ci ricorda: "quello che presiede al sapere non è il desiderio, ma l'orrore".

#egidiotommasoerricopsicoanalistasalerno #psicoanalisifreudiana #psicoanalisilacaniana #freud #lacan #empatia #controtransfert #emozioni #inconscio #libereassociazioni #desiderio #sapere