SUL NUMERO DELLE SEDUTE IN ANALISI

E' il numero delle sedute condizione di un'analisi?

Non è il numero delle sedute settimanali a garantire un’ analisi .

Niente che venga prestabilito dall’esterno attraverso parametri e standardizzazioni può garantire che si sia in presenza di un’analisi.

Questo non significa però che il numero delle sedute sia indifferente e che non sia importante: è importantissimo, a patto però che ci sia analisi! È importantissimo nel senso che, laddove c’è analisi, più sedute a settimana vengono riservate all’analisi, a questo processo, più c’è analisi, il che vuol dire che, se c’è analisi, può esserci analisi anche ad una seduta settimana, se non c’è analisi non ci sarà neanche se incontriamo il paziente tre, quattro, cinque volte a settimana, in quanto il numero delle sedute non è condizione dell’analisi, non è ciò che permette che ci sia analisi, non è ciò che la determina, semmai è il contrario: è l’analisi, quando ce n’è, a determinare il numero delle sedute attraverso cui quella determinata analisi può procedere. In altre parole, l’analisi precede il numero delle sedute, e non viceversa. Non è che una psicoterapia possa diventare analisi solo se si aumenta il numero di sedute o che un’analisi cessi di esser tale se al contrario le sedute si riducono. Di conseguenza, se non è il numero delle sedute a fare di una psicoterapia un’analisi, il numero delle sedute non è neanche ciò che fa la differenza tra ciò che è analisi e ciò che non lo è.

La nostra esperienza ci dimostra infatti che possono esserci buone analisi, e anche con buoni risultati, procedendo ad una seduta a settimana, e di contro nessun’analisi vera e propria, e con risultati “tutto fuorché analitici”, anche attraverso percorsi a tre sedute a settimana.

Lo

stesso discorso vale a mio avviso anche per l’uso del lettino

: non è l’uso o

meno di quel complemento d’arredo che può indicarci che quello che stiamo

facendo sia effettivamente un’analisi. Anche qui sappiamo che vi può essere

molta più analisi vis a vis, che sul lettino.

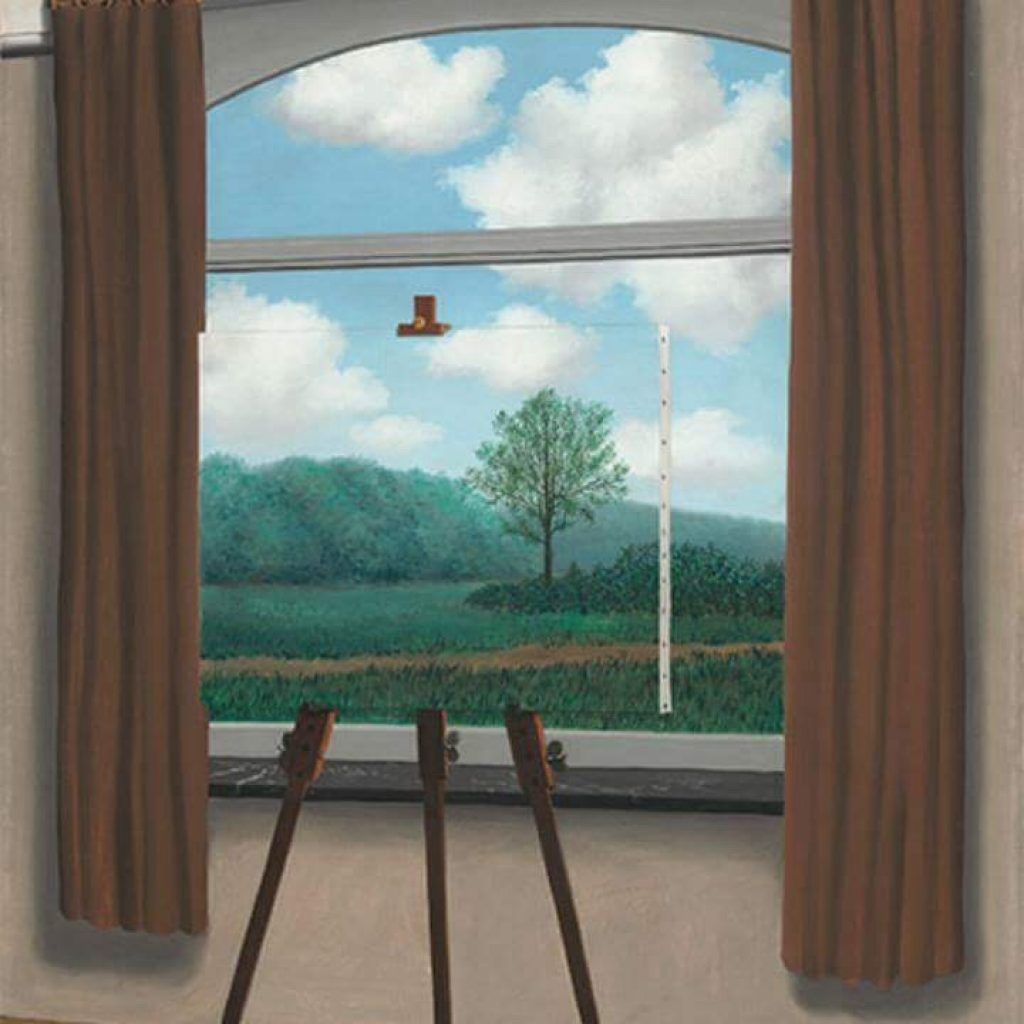

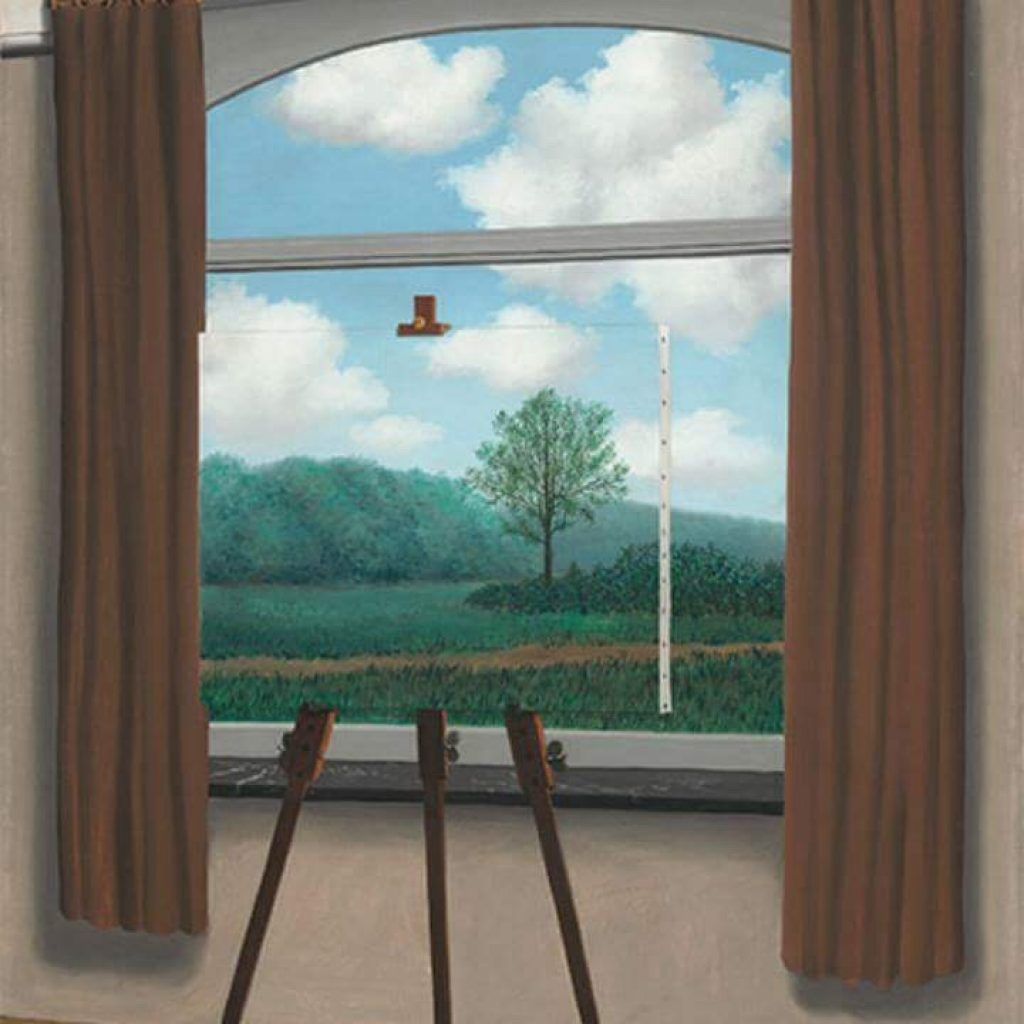

Insomma, come non è l’abito che fa il monaco, così non è il cosiddetto “ setting ” che fa un’analisi, semmai viceversa: è l’analisi, quando c’è, che determina il suo setting, sempre che qualcuno, in genere proprio l’analista, non vi si opponga.

Quello che voglio dire, quello che sostengo, quello di cui sono andato sempre di più convincendomi, è che è il fatto di essere in analisi, vale a dire il fatto che quello che stiamo facendo è analisi, a favorire, se non a determinare, il numero giusto delle sedute per quell’analisi e anche se sia o meno il caso di servirsi del lettino, e non viceversa. Potremmo dire che numero delle sedute e lettino sono decisioni che possono prendersi, concordemente con il paziente e a partire da quello che sta accadendo, in après coup , e non preliminarmente, in anticipo.

Questo modo di vedere le cose ci impone evidentemente di chiarire quello che intendiamo quando parliamo di analisi come di qualcosa di diverso da una psicoterapia - anche se un'analisi è anche una psicoterapia, di chiarire in altri termini cosa debba accadere nella stanza d’analisi per poter dire: “ecco, lì c’è dell’analisi!»; «lì c’è un analizzante e c’è dell’analista»; « il y a de l’analyste !», come dice Lacan .

Noi partiamo infatti dalla considerazione del fatto che, nel nostro campo, non tutto quello che facciamo con un paziente nella stanza di analisi sia comunque analisi o che comunque prima o poi necessariamente lo diventi, né che se vi sia analisi è una cosa che possa esser desunta dal numero di sedute settimanali, o dal fatto che stiamo usando il lettino. Riteniamo, banalmente - le cose banali sono spesso le più difficili ad esser riconosciute, e anche le più difficili ad esser ricordate - che nella stanza d’analisi possano avviarsi processi, percorsi, esperienze, cure - chiamateli come volete - cose insomma di tipo analitico e cose di tipo non propriamente analitico. A me sembra che questa sia una banalità, poiché è un dato della clinica di ogni psicoanalista. Insomma, tra uno psicoanalista e i suoi pazienti non accade sempre la stessa cosa, neanche spesso con lo stesso paziente. Tra uno psicoanalista e il suo paziente possono esserci accadimenti che, per le loro caratteristiche cliniche e, diciamo così, di struttura di quella relazione, o di quel particolare momento della relazione terapeutica - e non dunque per le caratteristiche di setting - possiamo definire psicoterapeutici e altri che possiamo riconoscere come più propriamente psicoanalitici.

Non mi addentro ora nella questione della differenza tra ciò che è analisi è ciò che non lo è, vale a dire la questione della differenza tra psicoanalisi e psicoterapia - questione controversa, visto che molti analisti, sentendosi evidentemente più psicoterapeuti che psicoanalisti, sostengono, con convinzione, che in fondo, tra psicoterapia e psicoanalisi non vi è nessuna differenza e che quando si fa una psicoterapia psicoanalitica in fondo si sta facendo comunque anche un’analisi. Mi limito solo a considerare qui che una tale differenza non è certamente di ordine teorico, non è astratta, né ideologica, e neanche puramente formale, di setting, bensì logica, in quanto di ordine clinico, vale a dire dovuta al fatto che nella pratica clinica accadono eventi di ordine diverso, dunque non si tratta di una questione finalizzata ad un punto d’arrivo che metta d’accordo tutti una volta per sempre - come se fosse possibile decidere certe cose tavolino - ma si tratta piuttosto di una questione posta continuamente, soprattutto oggi, dalla clinica: è esperienza comune di tutti gli psicoanalisti che non con tutti i pazienti è possibile che si impianti un’analisi vera e propria.

In estrema sintesi, dal mio punto di vista - che si rifà a Freud prima di tutto, e poi, in particolare, agli sviluppi freudiani, freudiani, non post-freudiani, e a Lacan - possiamo parlare di analisi quando vi è, da una parte, quella del paziente, una domanda d’analisi , e dall’altra, quella dell’analista, una risposta analitica. Vale a dire quando un paziente, supponendo all’analista un saperne tutto, arriva prima o poi a chiedergli di volerne sapere qualcosa pure lui sul proprio sintomo, e non solo di curarlo, e d’altra parte l’analista si pone come colui che in effetti sa di non saperne invece nulla, se non che insieme se ne può arrivare a saper qualcosa, pur continuando l’analista ad operare sopportando la supposizione di un sapere che non possiede.

Anche la psicoterapia si attiva come risposta ad una domanda del paziente, ma la domanda è in questo caso domanda di aiut o a star subito meglio, e non di sapere, e il terapeuta risponde dalla posizione di colui che sa come si fa, che conosce la soluzione, e dunque da una posizione che assume e non suppone un sapere.

Per dirla in altro modo, la differenza tra la psicoanalisi e la psicoterapia è che, a differenza di quello che avviene in quest’ultima, in analisi lo psicoanalista non si identifica mai con quel sapere che il paziente gli suppone: lo psicoanalista risponde sempre da una posizione di non sapere , in quanto il suo sapere è solo supposto .

Ovvio

che anche molte analisi partono da una domanda di aiuto e non di psicoanalisi, e sono

anche la maggior parte, solo che la domanda di analisi, se c’è, dopo un po’

comunque si manifesta, a patto però che dall’altra parte il dottore che ha

risposto come psicoterapeuta

inizialmente sia anche uno psicoanalista

, sia cioè

in grado di rispondere analiticamente quando dovesse emergere la domanda

d’analisi. In altre parole, se la psicoterapia si organizza intorno ad una

domanda di aiuto trattata come tale, vale a dire non interpretata

come

domanda di altro - perché uno psicoanalista è tale solo se sa riconoscere

quando è il caso di fare una tale interpretazion

e - un’analisi comincia solo

quando emerge una domanda di sapere,

e una domanda di sapere è

sempre espressione di un transfert psicoanalitico, in quanto transfert dal

sintomo al sapere

, quel saper cui può condurre solo un’analisi e non una

psicoterapia.

Se richiamo qui la differenza tra psicoterapia e psicoanalisi è solo perché mi aiuta a dimostrare perché, se non possiamo sapere in anticipo se quello che si verrà a determinare sarà un’analisi o meno, non possiamo logicamente prestabilire in anticipo il numero delle sedute che servono ad un’analisi che ancora non c’è. All’analista, più che il numero di sedute da proporre al paziente immaginandolo già in analisi, più che stabilire, e imporre, standard di setting precostituiti, dovrebbe interessare seguire il paziente per rendersi conto, nel tempo, se va verso un’analisi o se rimane nel registro di una psicoterapia, e regolarsi di conseguenza.

È mia esperienza che, laddove un paziente imbocchi la via di un’analisi, e dunque inizi qualcosa che procede ora sotto transfert (un’analisi è sempre qualcosa che avviene sotto transfert, che è primariamente transfert sul sapere), sia più frequentemente lui stesso a chiedere l’adeguamento del numero di sedute alla portata del suo transfert, come pure, d’altra parte, può venire più naturale, da sé, per l’analista proporre un adeguamento in termini di sedute, e anche in termini, a questo punto, di uso del lettino.

Accenno solo, senza approfondire - il discorso ci porterebbe lontano e nei territori della clinica differenziale tra nevrosi e psicosi - ad un altro vantaggio che deriverebbe dal non fissare rigidamente e in anticipo, comunque prematuramente, un numero elevato di sedute settimanali e la prescrizione del lettino: molti pazienti di oggi, e anche molti candidati analisti, funzionano sotto il regime della forclusione e non della rimozione , cosa che non possiamo capire subito, per cui se essi si ritrovano troppo presto a due o tre sedute, e magari anche sdraiati sul lettino, potrebbero più facilmente, all’improvviso e traumaticamente, trovarsi di fronte al buco della loro forclusione, con la conseguenza di dover scappare via dall’analisi o anche di uno scatenamento psicotico in analisi.

Per

questo penso che al numero di sedute giuste ogni paziente debba poterci

arrivare da sé, noi analisti stando attenti solo ad una cosa: a non fare da

ostacolo a che si avvii quel processo che può portare un paziente a transitare

da una domanda di aiuto a una domanda di analisi, da una posizione di

psicoterapia a quella di psicanalisi, a non fare da ostacolo a che possa

impiantarsi un transfert psicoanalitico, vale a dire a che si passi dal regime

della suggestione

a quello del transfert. L’analista non deve fare da ostacolo,

deve lasciare che la psicoanalisi accada oltre la psicoterapia. Per questo,

sostenere che la psicoterapia è anche psicoanalisi è profondamente sbagliato, a

mio avviso, e per le ragioni che ho succintamente esposto: la psicoterapia non

è psicoanalisi, ma può favorirla, od ostacolarla, a seconda se vi facciamo o

meno ostacolo e se nello psicoterapeuta vi sia o meno anche dello

psicoanalista.

Proporre o imporre prematuramente tre sedute, o due, o anche una soltanto - imporre insomma qualsiasi cosa in termini di standard prestabiliti - non solo non è detto che favorisca un’analisi, ma può addirittura, il più delle volte, invece farvi da ostacolo, per poi raccontare a noi stessi, credendoci, che se quell’analisi non si è avviata è in ragione delle resistenze del paziente, ignorando che invece, come dice Lacan, in analisi, se vi sono resistenze, esse sono soltanto dalla parte dell’analista.